Neue Erkenntnisse zur Suche nach Leben auf dem Mars

Forschende der Universität Bern haben in Zusammenarbeit mit der Universität der Wissenschaft und Technologie Houari Boumediene in Algerien bedeutende Fortschritte in der Astrobiologie erzielt. In einer soeben veröffentlichten Studie konnten sie mit Hilfe des Berner Massenspektrometers LIMS fossile Mikroorganismen in Messinischem Gips nachweisen, der in Algerien vorkommt. Dies zeigt, dass mit LIMS künftig auch in ähnlichen Ablagerungen auf dem Mars nach Spuren des Lebens gesucht werden könnte.

In Gipsablagerungen auf dem Mars könnten Spuren von uraltem Leben verborgen sein – Mikroben, die den ersten Lebensformen auf der Erde vor vier Milliarden Jahren ähneln. Um solche Biosignaturen, also Spuren von Leben, nachzuweisen, sind hochpräzise Instrumente erforderlich, die auch im Weltraum funktionieren.

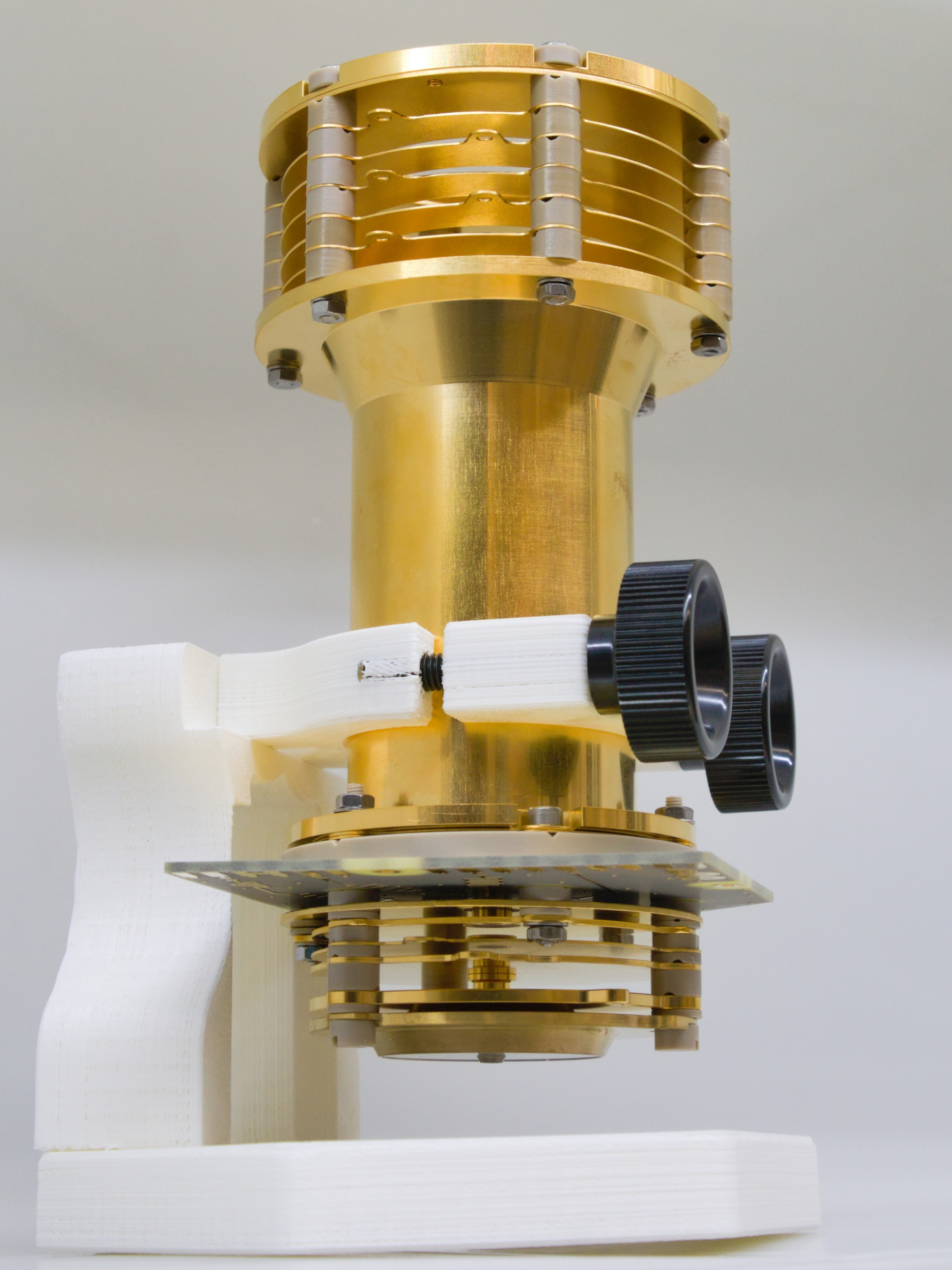

Forschende der Universität Bern haben nun ein miniaturisiertes, laserbetriebenes Massenspektrometer namens LIMS (Laser Ablations Ionisations Massen Spektrometer) auf der Erde erfolgreich getestet. Sie konnten zeigen, dass das in Bern entwickelte Instrument in der Lage ist, Spuren mikrobieller Fossilien in irdischen Gipsablagerungen zu identifizieren, die unter ähnlichen Bedingungen wie Ablagerungen auf dem Mars entstanden sind. Das Weltrauminstrument könnte also in zukünftigen Marsmissionen eingesetzt werden, um nach vergangenem Leben auf dem Mars zu suchen. Die Studie unter der Leitung von Youcef Sellam von der Abteilung Weltraumforschung und Planetologie des Physikalischen Instituts der Universität Bern wurde soeben in Frontiers in Astronomy and Space Science publiziert.

Spuren von Leben in Millionen von Jahren altem Gips

Die algerischen Gipsablagerungen, die das Team um Sellam untersucht hat, stammen aus der Zeit der sogenannten Messinischen Salzkrise. In diesem erdgeschichtlichen Abschnitt vor etwa sechs bis fünf Millionen Jahren trocknete das Mittelmeer teilweise oder fast ganz aus. In den tiefsten Meeresbecken lagerten sich bis zu zwei Kilometer dicke Verdunstungsgesteine (Evaporite) ab. Diese bildeten die Grundlage für den sogenannten «Messinischen Gips». «Unsere Studie zeigt, dass Gips fossile Mikroorganismen bewahren kann und in der Lage ist, mikrobielles Leben über lange geologische Zeiträume hinweg zu konservieren», so Sellam.

Auf dem Mars herrschen einzigartige Umweltbedingungen, die die Erhaltung von Biosignaturen über geologische Zeiträume hinweg beeinflusst haben könnten. Dennoch erklärt Sellam: «Ähnliche Ablagerungen wie die in Algerien, die auf dem Mars in den ehemaligen Marsmeeren existieren, sind aus unserer Sicht vielversprechende Ziele für die astrobiologische Forschung und für den Nachweis von Leben auf dem Mars.»

Nicht nur stammen die für die Studie verwendeten Gipsproben aus Algerien, einem Land mit bemerkenswerten geologischen Formationen, die wertvolle Einblicke in planetarische Umgebungen liefern können. Auch hat die algerische Universität für Wissenschaft und Technologie Houari Boumediene wichtiges geologisches Fachwissen beigetragen. Sellam sagt: «Es ist die erste astrobiologische Studie mit Beteiligung von Algerien. Als algerischer Forscher freut es mich besonders, dass wir mit dieser Studie, die Präsenz Algeriens in der Planetologie und der wissenschaftlichen Gemeinschaft stärken können».

Berner Instrument fit für den Mars

Dem Forschungsteam ist der Nachweis von Biosignaturen in den irdischen Gipsablagerungen mit LIMS gelungen, dem miniaturisierten Laser-Massenspektrometer, das an der Universität Bern entwickelt und gebaut wurde. LIMS wird 2027 zum Mond fliegen und dort zur chemischen Untersuchung von Mondgestein zum Einsatz kommen (mehr Informationen siehe auch hier). Im Rahmen der aktuellen Studie wurde es so weiterentwickelt, dass die Gipsablagerungen untersucht werden konnten.

Peter Wurz, Professor für Astrophysik an der Universität Bern und Projektleiter für LIMS, erklärt: «Die Studie zeigt, dass LIMS effektiv Biosignaturen in Sulfatmineralien wie Gips nachweisen kann. Die Technologie ist also wirklich reif, um in künftige Mars-Rover oder Mars-Lander zur Analyse vor Ort integriert zu werden.»

Publikationsangaben:Sellam Y, Gruchola S, Tulej M, Keresztes Schmidt P, Riedo A, Meddane S and Wurz P (2025). The search for ancient life on Mars using morphological and mass spectrometric analysis: an analog study in detecting microfossils in Messinian gypsum. In: Front. Astron. Space Sci. |

Berner Weltraumforschung: Seit der ersten Mondlandung an der WeltspitzeAls am 21. Juli 1969 Buzz Aldrin als zweiter Mann aus der Mondlandefähre stieg, entrollte er als erstes das Berner Sonnenwindsegel und steckte es noch vor der amerikanischen Flagge in den Boden des Mondes. Dieses Solar Wind Composition Experiment (SWC), welches von Prof. Dr. Johannes Geiss und seinem Team am Physikalischen Institut der Universität Bern geplant, gebaut und ausgewertet wurde, war ein erster grosser Höhepunkt in der Geschichte der Berner Weltraumforschung. Die Berner Weltraumforschung ist seit damals an der Weltspitze mit dabei: Die Universität Bern nimmt regelmässig an Weltraummissionen der grossen Weltraumorganisationen wie ESA, NASA oder JAXA teil. Mit CHEOPS teilt sich die Universität Bern die Verantwortung mit der ESA für eine ganze Mission. Zudem sind die Berner Forschenden an der Weltspitze mit dabei, wenn es etwa um Modelle und Simulationen zur Entstehung und Entwicklung von Planeten geht. Die erfolgreiche Arbeit der Abteilung Weltraumforschung und Planetologie (WP) des Physikalischen Instituts der Universität Bern wurde durch die Gründung eines universitären Kompetenzzentrums, dem Center for Space and Habitability (CSH), gestärkt. Der Schweizer Nationalfonds sprach der Universität Bern zudem den Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) PlanetS zu, den sie gemeinsam mit der Universität Genf leitet. |

25.02.2025