Die Universität Bern an der Expo 2025 in Osaka

Die Universität Bern ist im Schweizer Pavillon der Expo 2025 in Osaka vertreten, die gestern offiziell eröffnet wurde. Im Rahmen der Ausstellung «AUGMENTED HUMAN» sind im Schweizer Pavillon zwei Berner Weltrauminstrumente zu sehen, die auf internationalen Missionen ins All fliegen. Und das Publikum hat die Gelegenheit zu erfahren, wie Kometen wirklich riechen.

Die Expo 2025 in Osaka, Japan, steht unter dem Motto «Designing Future Society for Our Lives». Das Thema des Schweizer Pavillons, «Von Heidi zu High-Tech», spiegelt die Entwicklung der Schweiz von ihrem ikonischen Alpenerbe zu einem weltweit anerkannten Zentrum für Spitzentechnologie wider.

Die Universität Bern stellt an der Expo 2025 in Osaka ihre neuesten Weltrauminstrumente vor. Gezeigt werden zwei Massenspektrometer, die für bedeutende Missionen der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der japanischen Weltraumagentur JAXA entwickelt wurden. Die Rektorin der Universität Bern Virginia Richter wird als Teil der offiziellen Schweizer Delegation nach Osaka reisen. «Die Universität Bern nimmt seit ihrer Teilnahme an den Apollo-Missionen der NASA zum Mond eine weltweite Spitzenposition in der Weltraumforschung ein», sagt Richter. «Dass wir nun eingeladen wurden, die neusten Errungenschaften der Berner Weltraumforschung einer breiten internationalen Öffentlichkeit vorzustellen, macht mich stolz.» Während der sechs Monate dauernden Expo werden insgesamt rund 1.5 Millionen Besucherinnen und Besucher im Schweizer Pavillon erwartet. Auf die zweimonatige Dauer der Ausstellung «AUGMENTED HUMAN» gerechnet sind das 500’000.

Der Duft des Weltraums

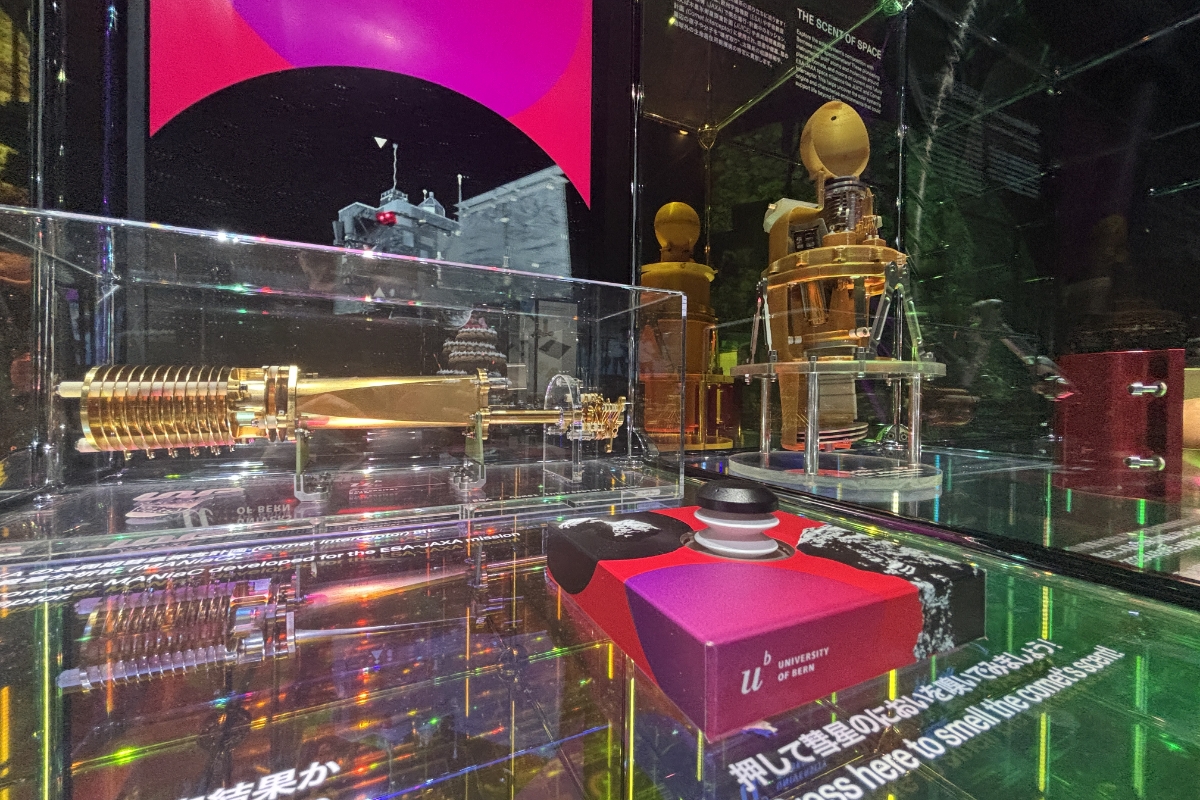

Die Präsentation der Universität Bern steht unter dem Motto «Der Duft des Weltraums». Die ausgestellten Massenspektrometer funktionieren ähnlich wie menschliche Nasen und können die chemische Zusammensetzung in den Atmosphären ferner Welten «erschnüffeln», welche sie in unserem Sonnensystem besuchen. Die hochpräzisen Instrumente können ein einzelnes Atom oder Molekül in nur einem Kubikzentimeter Raum erkennen und Gase anhand ihrer Zusammensetzung identifizieren. Durch dieses Studium von Gasen und Partikeln im Weltraum werden wertvolle Einblicke in die Ursprünge unseres Sonnensystems, die planetare Evolution und das Potenzial für ausserirdisches Leben gewonnen.

Die im Schweizer Pavillon ausgestellten Berner Massenspektrometer sind von unschätzbarem Wert, weil jedes Instrument speziell für seine Mission massgeschneidert ist. Das Neutral and Ion Mass Spectrometer (NIM) auf der ESA/JAXA Juice Mission wird extremen Temperaturen von -230°C bis +250°C ausgesetzt sein, während der Jupiter und seine Eismonde erkundet werden. Die ESA/JAXA Comet Interceptor Mission hingegen hat noch kein festgelegtes Ziel. Die Raumsonde wird starten und im Weltraum warten, bis ein spannender Komet identifiziert wird. Das Berner Massenspektrometer MANiaC (Mass Analyzer for Neutrals in a Coma) muss daher unter extremen Bedingungen funktionieren können, einschliesslich einer Vorbeifluggeschwindigkeit beim Kometen, die bis zu 70-mal schneller ist als eine Gewehrkugel.

Neben den beiden Hightech-Instrumenten hat das Publikum die Gelegenheit zu erfahren, wie Kometen wirklich riechen. Das Berner Massenspektrometer ROSINA sammelte an Bord der ESA-Raumsonde Rosetta zwischen 2014 und 2016 Daten über den Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko, auch bekannt als Chury. Basierend auf diesen Daten wurde der «Duft» von Chury rekonstruiert: Die Besucherinnen und Besuchern erhalten in der Ausstellung eine sinnlich erfahrbare Vorstellung davon, wie der Weltraum – oder genauer: ein Komet – riechen könnte. Schwefel, Ammoniak und andere Moleküle sorgen für eine durchaus markante Erfahrung.

Die Universität Bern wird eine Reihe von Veranstaltungen im Schweizer Pavillon ausrichten, darunter:

- Öffentliche Veranstaltung: «Visiting an ancient world: ESA/JAXA space mission Comet Interceptor» am 15. April 2025 um 11 Uhr.

- Hands-on-Aktivität: «How to build a comet with dry ice, water, dust and soy sauce?» am 15. April 2025 von 14 bis 16 Uhr. Diese Aktivität wird in Japanisch und Englisch angeboten.

- «Official Osaka Prefecture program for elementary school students»: am 25. April 2025 um 11:30 werden die Astrophysikerin Audrey Vorburger von der Universität Bern und Astrophysiker Yuhito Shibaike Kinderfragen zum Thema Weltall beantworten.

- Networking-Event auf Einladung: «University of Bern Day» am 25. April 2025 um 14 Uhr. Masaki Fujimoto, Generaldirektor des ISAS/JAXA, wird als Ehrengast erwartet. Virginia Richter, Rektorin der Universität Bern, wird ihn und weitere japanische Gäste aus der Wissenschaft begrüssen. Für die Paneldiskussion «Exploring Space, Advancing Human Health: How Space Research, Medicine and AI Shape Our Future» wird Marco Sieber, ESA-Astronaut und Alumnus der Universität Bern, zugeschaltet.

- Öffentliche Veranstaltung am 7. Juni 2025 über die ESA/JAXA Mission Comet Interceptor mit japanischen Forschenden und Martin Rubin, Lead Scientist des MANiaC Instruments von der Universität Bern.

Mehr Informationen zu den Anlässen finden Sie hier

Weiterführende Links:

- Offizielle Webseite der Expo 2025 in Osaka, 13.04. – 13.10.2025: https://www.expo2025.or.jp/en/

- Offizielle Webseite des Schweizer Pavillons: https://vitality.swiss/en/pavilion

- Mehr Informationen zur Ausstellung «AUGMENTED REALITY» im Schweizer Pavillon,

13.04. – 10.06.2025: https://vitality.swiss/en/articles/2025/from-heidi-to-high-tech

Intensive Zusammenarbeit der Universität Bern mit japanischen PartnernAn der Universität Bern wird in bemerkenswert dichter und vielfältiger Weise mit japanischen Partnern zusammengearbeitet. Dies zeigt sich insbesondere an einer hohen Zahl gemeinsamer Publikationen, die Berner Forschende mit Kolleginnen und Kollegen reputationsstarker japanischer Universitäten veröffentlichen, vorneweg die University of Tokyo, Kyoto University und Nagoya University. Hervorstechend ist dabei die Zusammenarbeit im Bereich Physik und Hochenergiephysik. In dieses breite Feld fällt auch die Zusammenarbeit im Bereich unterschiedlicher Weltraummissionen. Ein weiterer Schwerpunkt zeigt sich in Biomedical and Clinical Sciences. Diesem Bild entsprechend sind die Partner auch ausserhalb der Universitäten zu finden, z.B. High Energy Accelarator Research Organization und viele Institutionen aus dem Gesundheitssektor. Ein dritter Bereich gemeinsamer Forschung ist die Mathematik inklusive Artificial Intelligence Research. Aktuelle gemeinsame Forschung sind das von der Europäischen Union geförderte Projekt «Radioactive Waste Management» (Kyoto University); vom Schweizer Nationalfond gefördert wird die Erforschung der Funktionsstörung der Blut-Hirn-Schranke, die zur Pathogenese von Multipler Sklerose beiträgt in Kooperation mit der Yamaguchi University. |

Berner Weltraumforschung: Seit der ersten Mondlandung an der WeltspitzeAls am 21. Juli 1969 Buzz Aldrin als zweiter Mann aus der Mondlandefähre stieg, entrollte er als erstes das Berner Sonnenwindsegel und steckte es noch vor der amerikanischen Flagge in den Boden des Mondes. Dieses Solar Wind Composition Experiment (SWC), welches von Prof. Dr. Johannes Geiss und seinem Team am Physikalischen Institut der Universität Bern geplant, gebaut und ausgewertet wurde, war ein erster grosser Höhepunkt in der Geschichte der Berner Weltraumforschung. Die Berner Weltraumforschung ist seit damals an der Weltspitze mit dabei: Die Universität Bern nimmt regelmässig an Weltraummissionen der grossen Weltraumorganisationen wie ESA, NASA oder JAXA teil, zum Beispiel auch mit einem Laser Altimeter an der ESA/JAXA Mission BepiColombo zum Merkur. Mit CHEOPS teilt sich die Universität Bern die Verantwortung mit der ESA für eine ganze Mission. Zudem sind die Berner Forschenden an der Weltspitze mit dabei, wenn es etwa um Modelle und Simulationen zur Entstehung und Entwicklung von Kleinkörpern und Planeten geht, unter anderem auch im Rahmen von JAXA’s Hayabusa 2 Mission. Die erfolgreiche Arbeit der Abteilung Weltraumforschung und Planetologie (WP) des Physikalischen Instituts der Universität Bern wurde durch die Gründung eines universitären Kompetenzzentrums, dem Center for Space and Habitability (CSH), gestärkt. Der Schweizer Nationalfonds sprach der Universität Bern zudem den Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) PlanetS zu, den sie gemeinsam mit der Universität Genf leitet. |

14.04.2025