Zufriedeneres Pflegepersonal trotz steigender Arbeitsbelastung

Seit der Corona-Pandemie stieg die Zufriedenheit des Pflegepersonals in Schweizer Spi-tälern stetig an – trotz einer Zunahme der Arbeitsbelastung im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig gaben die Pflegefachpersonen auch eine erhöhte Absicht an, weiterhin im Pflegeberuf arbeiten zu wollen. Der aktuelle Spitalpflegereport von Forschenden der Uni-versität Bern zeigt zudem, dass Pflegefachpersonen resilient auf Herausforderungen rea-gierten, ihre Ansprüche an eine gute Pflege jedoch nur teilweise erfüllen konnten.

Seit 2019 beleuchtet der Spitalpflegereport Schweiz des Instituts für Unternehmensrechnung und Controlling (IUC) in Zusammenarbeit mit Schweizer Spitälern jährlich die Arbeitsbedingungen und Herausforderungen des Pflegepersonals. Im Sommer und Herbst 2024 befragten Markus Arnold, Arthur Posch und Lynn Selhofer vom IUC erneut rund 3'600 Pflegefachpersonen aus 28 Schweizer Spitälern. Im Fokus standen 2024 Themen wie Resilienz sowie die Bedeutung persönlicher Ansprüche – ergänzt durch detaillierte Einblicke in den Stand der Digitalisierung.

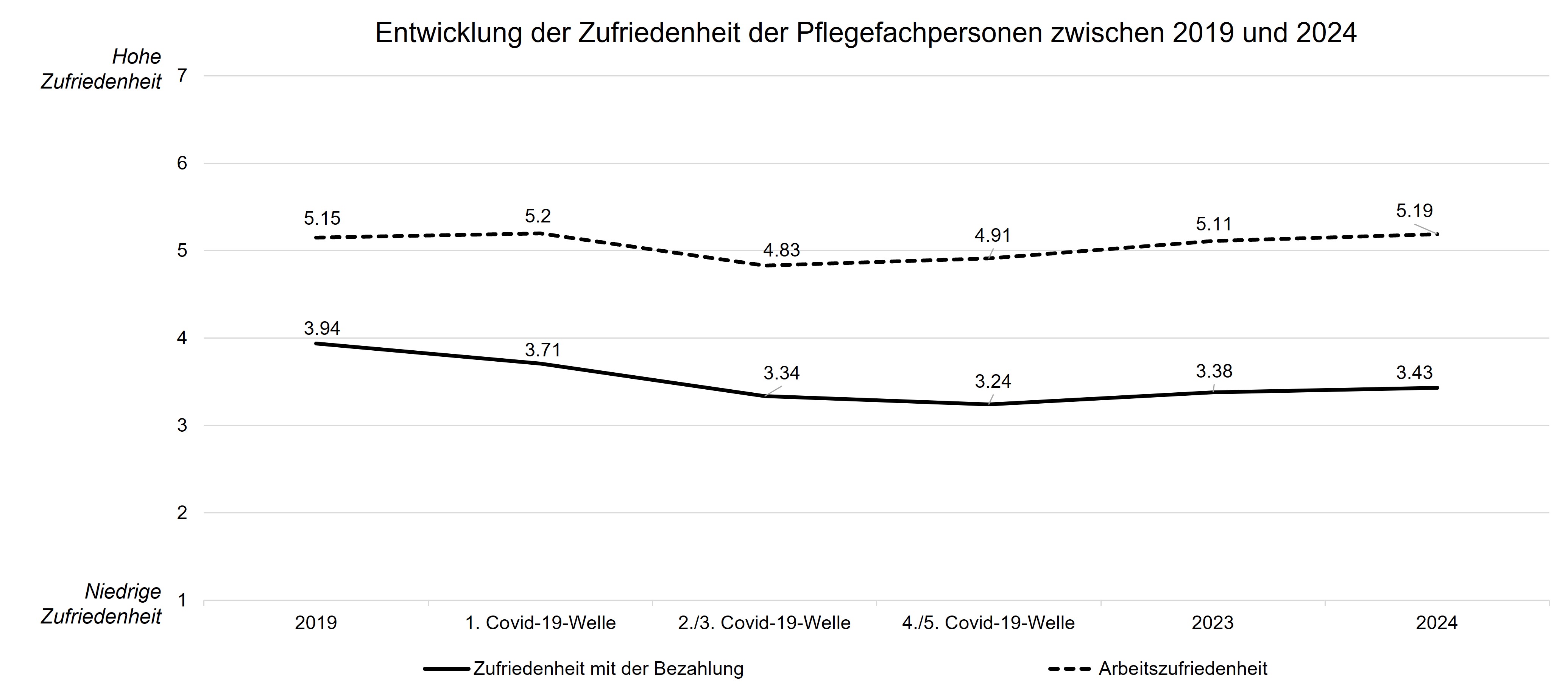

Arbeitszufriedenheit auf positivem Kurs

Die Arbeitszufriedenheit des Pflegepersonals stieg von 73% in 2023 auf 74.2% in 2024 und befand sich somit wieder auf dem Niveau während der ersten Covid-19-Welle (74.3%). Ein umfangreiches Weiterbildungsangebot, eine kooperative Teamkultur, Entscheidungsfreiräume und ein hoher Innovationsfokus trugen positiv zur Arbeitszufriedenheit bei. Auch die Zufriedenheit in Bezug auf die Entlöhnung verbesserte sich im Vergleich zu 2023 leicht, liegt jedoch weiterhin 7.3% unter dem Vor-Pandemie-Niveau, was weiteren Handlungsbedarf signalisiert (siehe Grafik 1).

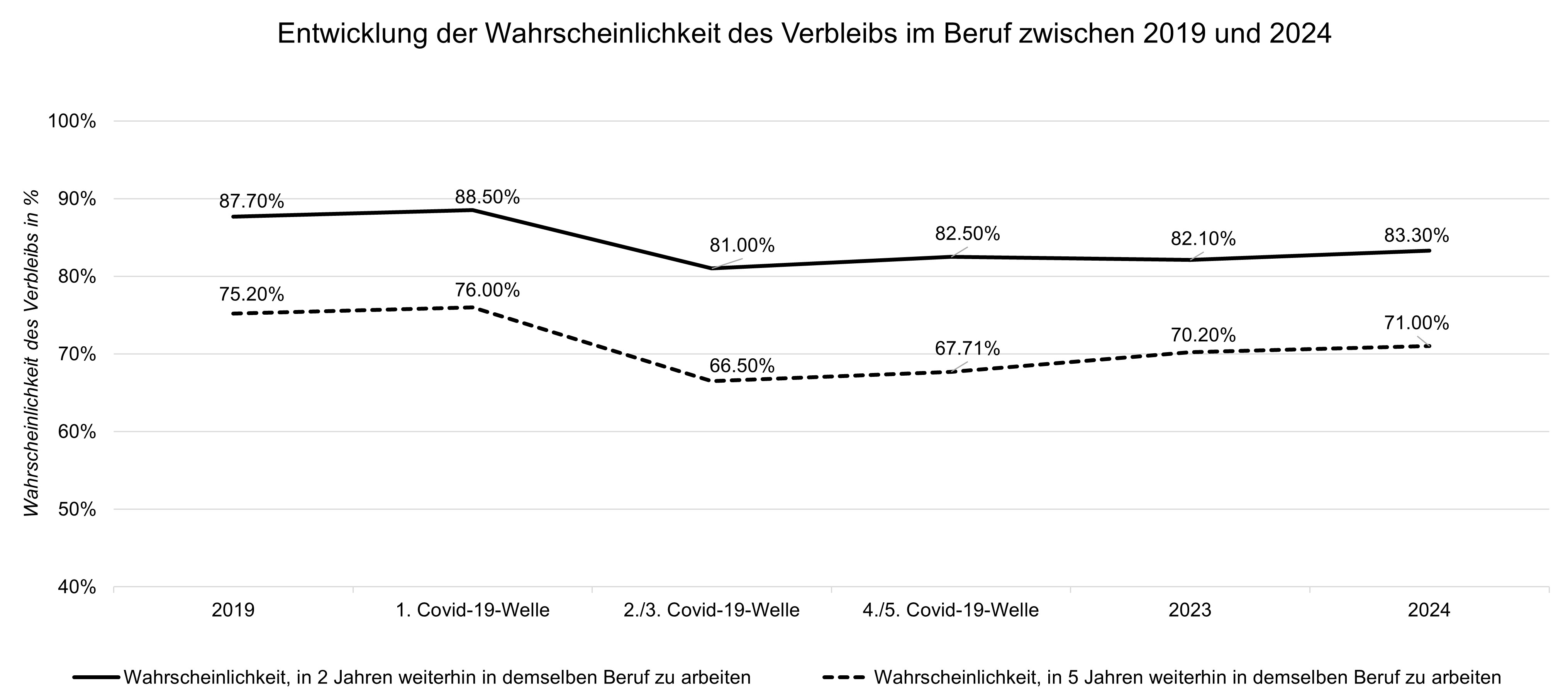

Positive Resultate zeigen sich auch bei der Verbleibsabsicht des Pflegepersonals: Obwohl die Wahrscheinlichkeit in zwei bzw. fünf Jahren weiterhin im Beruf zu arbeiten 2024 noch rund 4% unter dem Niveau vor der Pandemie lag, stieg sie im Vergleich zu 2023 leicht an (Siehe Grafik 2). «Die positiven Entwicklungen sind erfreulich, dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach wie vor ein hohes Fluktuationsrisiko besteht. Vor dieser Herausforderung stand die Pflege auch bereits vor der Pandemie», betont Markus Arnold.

Weniger Stress, aber mehr Belastung – Resilienz stärken

Die Pflegefachpersonen empfinden ihr Arbeitsumfeld grundsätzlich als gut geeignet, um sich an unvorhersehbare Ereignisse anzupassen und diese schnell und effektiv unter Kontrolle zu bringen. Dies stärkt die Resilienz der Pflegefachpersonen – sowohl die emotionale Erschöpfung wie auch der Zeitdruck werden dadurch 7.4% bzw. 3.5% tiefer eingeschätzt als im vorangegangenen Jahr. Beide Kennzahlen wiesen 2024 die tiefsten Werte seit der zweiten und dritten Covid-19-Welle auf. Diese Entwicklung steht im Gegensatz zur Arbeitsbelastung, bei der zwei Drittel der befragten Pflegefachpersonen einen Anstieg gegenüber dem Jahr 2023 empfunden haben. Zu einer gestiegenen Arbeitsbelastung trugen vor allem Personalwechsel in der Abteilung und Umstrukturierungen von Abteilungen (z.B. Zusammenlegung, Reduktion der Bettenzahl) bei. Ausserdem weist die Einsatzbereitschaft (z.B. Freitage verschieben und Einspringen bei Personalmangel) seit der vierten und fünften Covid-19-Welle einen negativen Trend auf (-6.7%). «Die Resilienz des Pflegepersonals zu stärken, ist enorm wichtig. Ein stabiles und unterstützendes Arbeitsumfeld hilft dabei, Herausforderungen besser zu bewältigen. Ist die Resilienz gestärkt, steigt sowohl die Arbeitszufriedenheit um rund 7% als auch die langfristige Verbleibsabsicht um etwa 12.5%», erläutert Markus Arnold.

Erfüllung der Pflegeansprüche

Trotz geringeren Zeitdrucks und weniger emotionaler Erschöpfung gaben etwa ein Drittel des Pflegepersonals an, ihren eigenen Ansprüchen an eine gute Pflege mehrheitlich nicht gerecht werden zu können. Ähnliches gilt für das Erfüllen der individuellen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten (30%). Diese Ergebnisse deuten auf eine beunruhigende Entwicklung hin. Die Ermöglichung einer schnellen Anpassung auf unvorhersehbare Ereignisse durch das Spital, ein gutes und nützliches digitales Pflegedokumentationssystem sowie grössere Entscheidungsspielräume unterstützen das Pflegepersonal, die eigenen Pflegeansprüche besser erfüllen zu können. Hoher Zeitdruck und hohe Arbeitsbelastung erschweren dies hingegen. «Das Gefühl, den Ansprüchen – sind es nun die eigenen oder die der Patientinnen und Patienten – nicht gerecht zu werden, führt langfristig zu Unzufriedenheit oder zu Desensibilisierung, was wiederum zum Verlassen des Berufs führen kann», fasst Lynn Selhofer zusammen. Das zeigt sich in den Daten: Pflegepersonal, welches angibt, den Ansprüchen gerecht zu werden, ist im Schnitt 15% zufriedener und 10% wahrscheinlicher, in fünf Jahren noch im selben Beruf zu arbeiten.

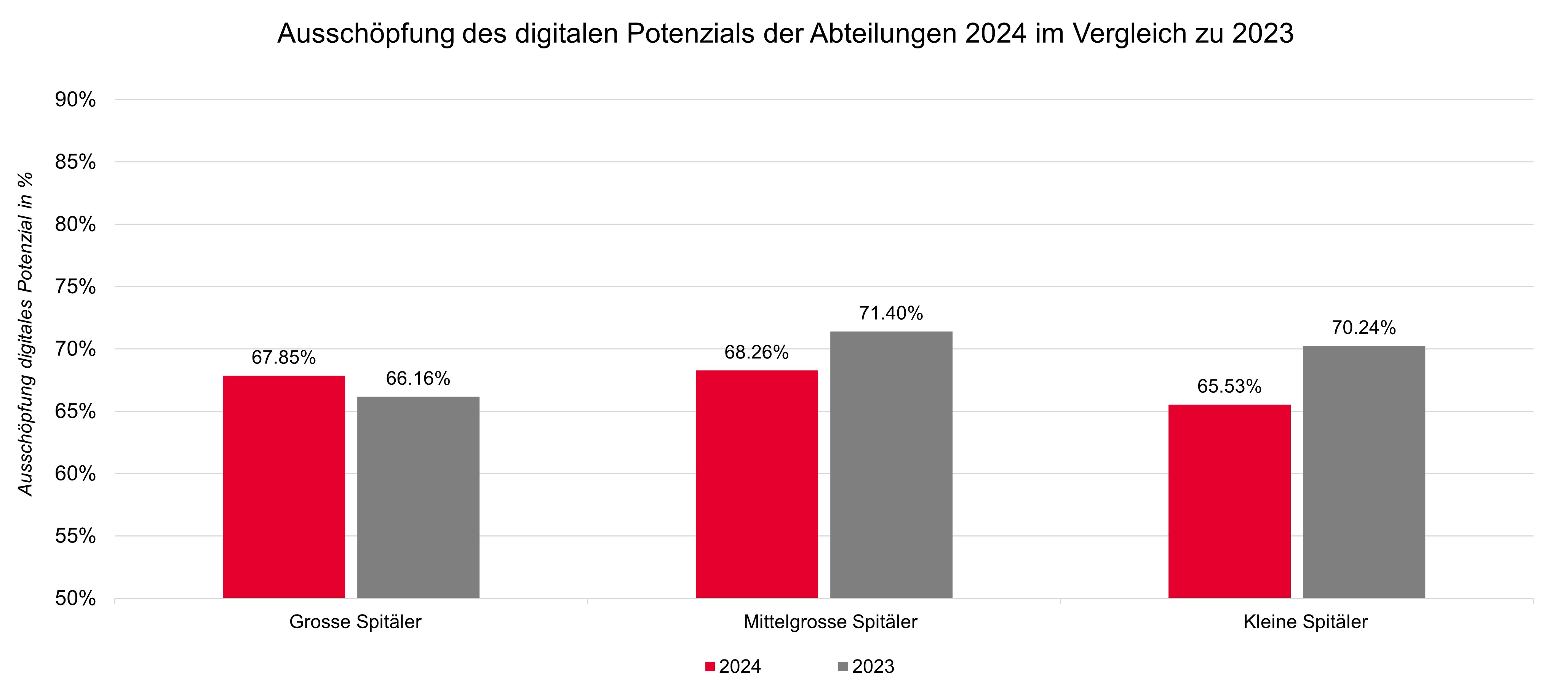

Digitalisierung der Pflege bleibt eine Baustelle

Obwohl knapp 95% der befragten Pflegefachpersonen angaben, dass ein digitales Pflegedokumentationssystem vorhanden ist (eine Zunahme von 5% gegenüber 2023), wird dessen Nützlichkeit weiterhin als nur durchschnittlich eingestuft. Besonders bei kleinen und mittelgrossen Spitälern wird die Ausschöpfung des digitalen Potenzials in der Abteilung sogar noch niedriger eingeschätzt als im Vorjahr (siehe Grafik 3). Auch beim kompetenten Einsatz digitaler Pflegedokumentationssysteme hinken kleine Spitäler hinterher: In grossen und mittelgrossen Spitälern fühlten sich zwei Drittel der Pflegefachpersonen kompetent in dessen Umgang, verglichen mit nur 47% in kleinen Spitälern. «Die Spitäler haben nach wie vor Aufholbedarf, wenn es um die Digitalisierung geht. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, die Kompetenzen des Pflegepersonals zu stärken», fasst Arthur Posch zusammen.

Spitalpflegereport SchweizDer Spitalpflegereport Schweiz ist ein Forschungsprogramm, bei dem Markus Arnold und Arthur Posch in enger Kooperation mit Schweizer Spitälern seit 2019 regelmässig die Arbeitssituation von Pflegefachpersonen untersuchen. Der Spitalpflegereport Schweiz ist Teil des grösseren mehrjährigen Forschungsprojektes «An Integrated Perspective on the Role of Nursing in Knowledge Translation». Das Projekt wird vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) gefördert. Seit September 2021 ist Lynn Selhofer als Doktorandin im Spitalpflegereport Schweiz involviert. |

Institut für Unternehmensrechnung und Controlling (IUC)Das Institut für Unternehmensrechnung und Controlling befasst sich in Lehre, Forschung und Beratung mit Themen des Financial und des Managerial Accounting. Die Forschung des IUC konzentriert sich auf die Verwendung und Gestaltung von Rechnungslegungs- und Performanceinformationen für Unternehmenssteuerung und Leistungsbewertung, für die Steuerung über Anreize und für Management-Entscheidungen. Unter anderem forscht das IUC auch zur Rolle von Steuerungssystemen in den Bereichen Healthcare, Public Finance und Risikomanagement. |

16.04.2025