Organismen können Energie aus Luft herstellen

Forschende der Universität Bern haben in Zusammenarbeit mit Forschenden aus Australien und Neuseeland einen bedeutenden Prozess im Labor nachgebaut, der es Organismen ermöglicht, Energie direkt aus der Luft zu gewinnen. Damit bestätigen sie, dass gewisse Organismen wie Bakterien tatsächlich nur von Luft leben können, ohne auf Sonnenlicht oder andere Energiequellen angewiesen zu sein. Die Erkenntnisse zeigen neue Möglichkeiten zur nachhaltigen Energiegewinnung auf.

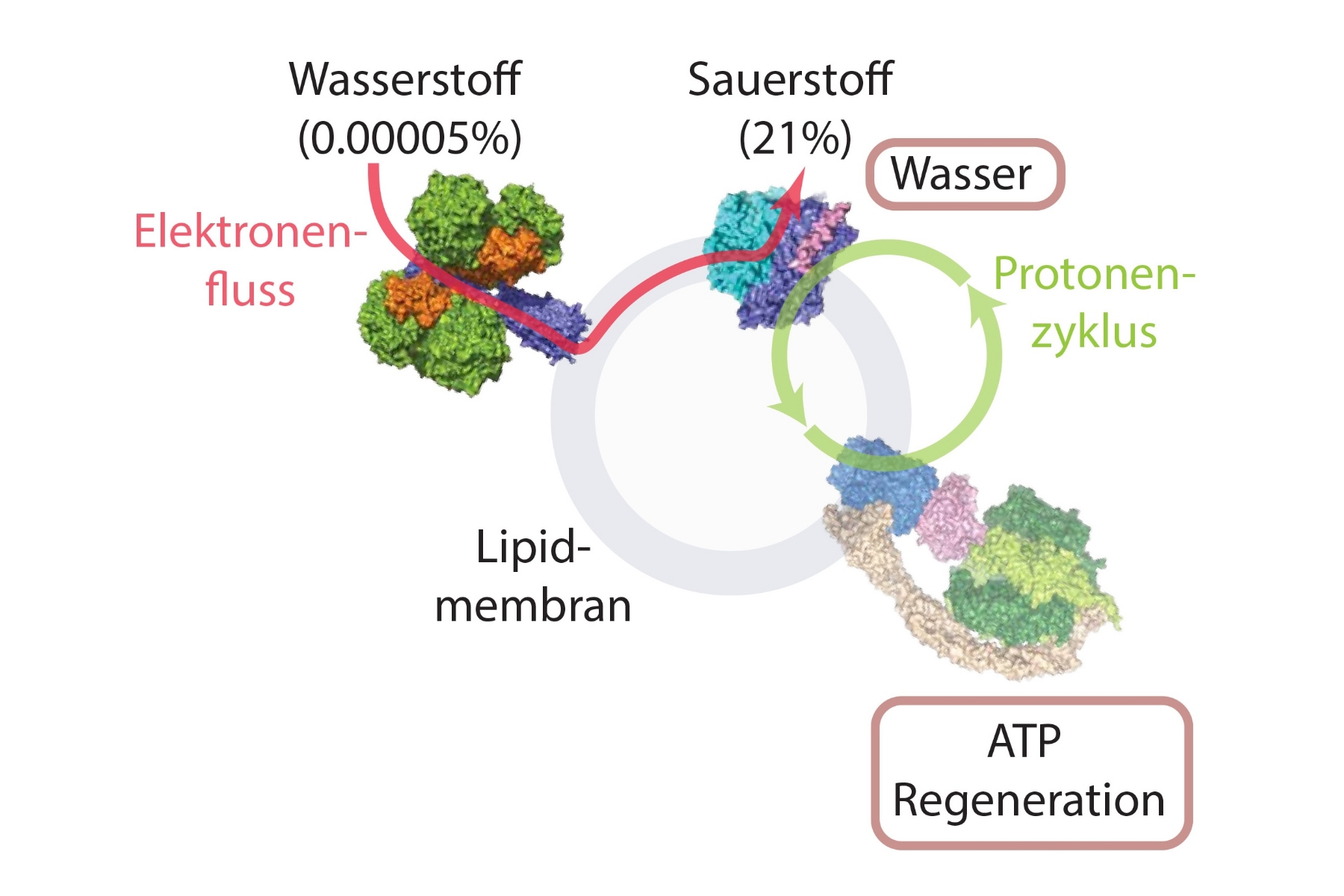

Wasserstoff kommt in unserer Atmosphäre nur als Spurengas vor, in einer Konzentration von 0.00005%. Die Konzentration bleibt dabei nahezu konstant, trotz jährlich 70 Millionen Tonnen neu produziertem Wasserstoff – vor allem durch photochemische Prozesse sowie menschenverursachte Produktion. Der Grund für diese Konstanz war lange unklar, doch inzwischen ist bekannt, dass der Grossteil davon von Mikroorganismen wie Bakterien im Erdboden aufgenommen wird, welche Wasserstoff als Energiequelle nutzen. Spezialisierte Enzyme, sogenannte Hydrogenasen, fangen die äusserst seltenen Wasserstoffmoleküle aus der Luft ein und wandeln sie in Energie um.

Forschenden der Universität Bern ist es gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der University of Otago, der Queensland University of Technology, der Monash University und der University of Melbourne nun erstmals gelungen, den theoretischen Prozess der Energiegewinnung von Organismen aus dem Wasserstoff in der Luft im Labor nachzubauen. Die Ergebnisse, die soeben in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) veröffentlicht wurden, liefern den ersten Beweis, dass der Prozess tatsächlich stattfindet und erklären unter anderem, weshalb gewisse Organismen lange ohne die Energie der Sonne oder anderer Energiequellen auskommen können.

Wasserstoff und Sauerstoff reagieren zu Wasser und setzen Energie frei

Im Chemieunterricht wird dieser Prozess der Energiefreisetzung klassischerweise anhand der Knallgasreaktion demonstriert. Dabei werden zwei Teile Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff in einem Ballon gemischt und entzündet. Als Reaktion gibt es einen lauten Knall und als Produkt der Reaktion entsteht Wasser. Der heftige Knall zeigt, dass die Verbindung dieser beiden Gase sehr energiereich ist, aber eine Initialenergie in Form von Wärme benötigt. Christoph von Ballmoos, Forschungsgruppenleiter am Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie der Universität Bern und Initiator sowie Letztautor der Studie, erklärt: «In der Bakterienzelle findet im Grunde dieselbe Reaktion statt. Allerdings wird sie strikt durch Enzyme kontrolliert katalysiert und benötigt keine Initialzündung. Die Reaktion in Bakterien ist dabei in mindestens drei Schritte aufgeteilt, um die freigewordene Energie in Form von zellulärer Energie ATP zu speichern, statt sie, wie im Knallgasexperiment, als Wärme zu verlieren».

ATP (Adenosintriphosphat) ist die wichtigste Energiequelle in der Zelle und wird für zahlreiche Aufgaben verwendet wie z.B. Nahrungsaufnahme oder die Produktion von DNA und Proteinen. Dabei agiert ATP wie eine kleine wiederaufladbare Batterie, welche nach ihrer Nutzung wieder regeneriert wird.

Um zu prüfen, ob dieser theoretische Prozess tatsächlich in Organismen stattfinden kann, bauten die Forschenden eine minimale, synthetische Atmungskette aus aufgereinigten Komponenten nach. Von Ballmoos sagt: «In den Menschen findet die Zellatmung in den Mitochondrien statt und wandelt die aus der Nahrung stammende Energie in ATP um. Dabei werden Elektronen von energiereichen Molekülen schrittweise auf Sauerstoff übertragen. Die so freiwerdende Energie wird genutzt, um einen Protonenzyklus anzutreiben, welcher mittels einer Nanoturbine ATP generiert.» In der aktuellen Studie haben die Forschenden eine minimale, synthetische Atmungskette aus nur drei Enzymen, eingebettet in einer künstlichen Lipid-Membran, hergestellt – davon stammte eines (die Hydrogenase) aus Australien, die beiden anderen (Protonenpumpe und Nanoturbine) aus Bern. «Eine Schwierigkeit dieses Experiments, die wir schliesslich überwinden konnten, war, die Proteine so in die Membran einzubauen, dass die Protonen in die richtige Richtung gepumpt werden», so Stefan Moning, Zweitautor der Studie und Doktorand am Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie der Universität Bern.

Leben von Luft ist möglich

Die Experimente untermauern die Theorie, dass bestimmte Organismen ihre notwendige Energie zum Leben nur aus den Bestandteilen von Luft herstellen können. «Obwohl Wasserstoff nur in verschwindend kleinen Mengen in der Luft vorhanden ist, schaffen es die drei Enzyme, die Energie aus der Reaktion zu konservieren und in ATP umzuwandeln. Das ist umso beindruckender, als dass Sauerstoff 400’000-mal häufiger in der Luft vorkommt als Wasserstoff, also weit weg von den idealen Bedingungen der Knallgasreaktion. Obwohl der Prozess nur langsam abläuft, ist er ausreichend, um einen Organismus in schlechten Zeiten über die Runden zu bringen, wie wir berechnet haben», sagt von Ballmoos.

«Dieser Prozess erklärt nicht nur, weshalb die Wasserstoffkonzentration in der Atmosphäre konstant bleibt, sondern auch, weshalb Leben in der trockenen Wüste der Antarktis möglich ist, obwohl keine organischen Moleküle vorhanden sind oder weshalb Organismen lange Perioden ohne Energiequelle auskommen», so Sarah Soom, Erstautorin der Studie und ehemalige Masterstudentin am Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie der Universität Bern. «Es wird vermutet, dass weitere Spurengase in der Luft wie Kohlenmonoxid oder Methan ähnliche Prozesse ermöglichen. Aber experimentell wurde es nun das erste Mal mit Wasserstoff gezeigt. Die Vorstellung, dass man tatsächlich von Luft leben kann, ist faszinierend», sagt von Ballmoos.

Reaktion ermöglicht nachhaltige Energiegewinnung

Die Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff hat als einziges Abfallprodukt reines Wasser. «Dies macht die Methode zu einer der umweltfreundlichsten Formen der Energiegewinnung, vergleichbar zu jener durch Sonnenlicht», so Soom.

«Die Geschwindigkeit der ATP-Produktion kann um ein Vielfaches gesteigert werden, wenn der Wasserstoff in höherer Konzentration vorliegt. Wenn dies gelingt, zum Beispiel durch licht-katalysierte Wasserspaltung, könnte der Prozess neue Massstäbe zur ATP-Herstellung in der synthetischen Biologie setzen», sagt von Ballmoos. Die kontinuierliche und nachhaltige Produktion von ATP sei beispielsweise wichtig für enzymgestützte Medikamentenherstellung oder das Verständnis der Entstehung des Lebens in Modellsystemen.

«Noch sind viele Fragen offen, und die synthetische Atmungskette kann weiter optimiert werden. Die Arbeit ist jedoch ein Meilenstein zur Machbarkeit und ein Anfang für weitere spannende Anwendungsmöglichkeiten», sagt von Ballmoos abschliessend.

Angaben zur Publikation:Soom, S. et al. (2025). ATP synthesis driven by atmospheric hydrogen concentrations. PNAS. |

Departement für Chemie, Biochemie und PharmazieDie Forschung am Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie (DCBP) ist thematisch in zwei Bereiche gegliedert: (I) Chemie und Biochemie, (II) Pharmazie. An Departement lehren und forschen über 20 Hochschuldozentinnen und -dozenten und es wird eine moderne Ausbildung mit Bachelor- und Masterprogrammen in drei verschiedenen Studienrichtungen angeboten: «Chemie und molekulare Wissenschaften», «Biochemie und Molekularbiologie» und «Pharmazeutische Wissenschaften», mit einem darauf aufbauenden Doktoratsstudium in den Bereichen Chemie und Biochemie. Weitere Informationen |

28.07.2025