Neuer Ansatz gegen Coronaviren

Forschende der Universität Bern haben einen Mechanismus genauer untersucht, mit dem das Coronavirus menschliche Zellen manipuliert, um sich selbst zu vermehren. Sie zeigen, dass ein für die Infektion zentrales Coronavirus-Protein zwei unabhängige Funktionen besitzt, von denen aber nur eine in mehreren Arten von Coronaviren vorkommt. Diese Erkenntnisse könnten die Entwicklung von antiviralen Medikamenten mit Breitbandspektrum vorantreiben.

5 Jahre – so lange liegt die von einem Coronavirus verursachte Pandemie bereits zurück. Obschon die biomedizinische Forschung hier technologische Meisterleistungen erbracht hat und innert kürzester Zeit wirksame Impfstoffe und Medikamente zur Bekämpfung von SARS-CoV-2-bedingten Infektionen entwickelt wurden, sind Coronaviren weiterhin ein globales Gesundheitsrisiko. Nicht alle Menschen können geimpft werden, und für Hochrisikopatientinnen und -patienten kann eine Infektion mit dem Virus noch immer einen schweren oder sogar tödlichen Verlauf nehmen. Zufällig auftretende Veränderungen im Erbgut von Coronaviren führen dazu, dass sich diese schnell verändern und die Wirksamkeit von Impfstoffen oder Medikamenten überwinden könnten. Im Hinblick auf mögliche zukünftige Coronavirusepidemien sind daher dringend neue antivirale Wirkstoffe nötig.

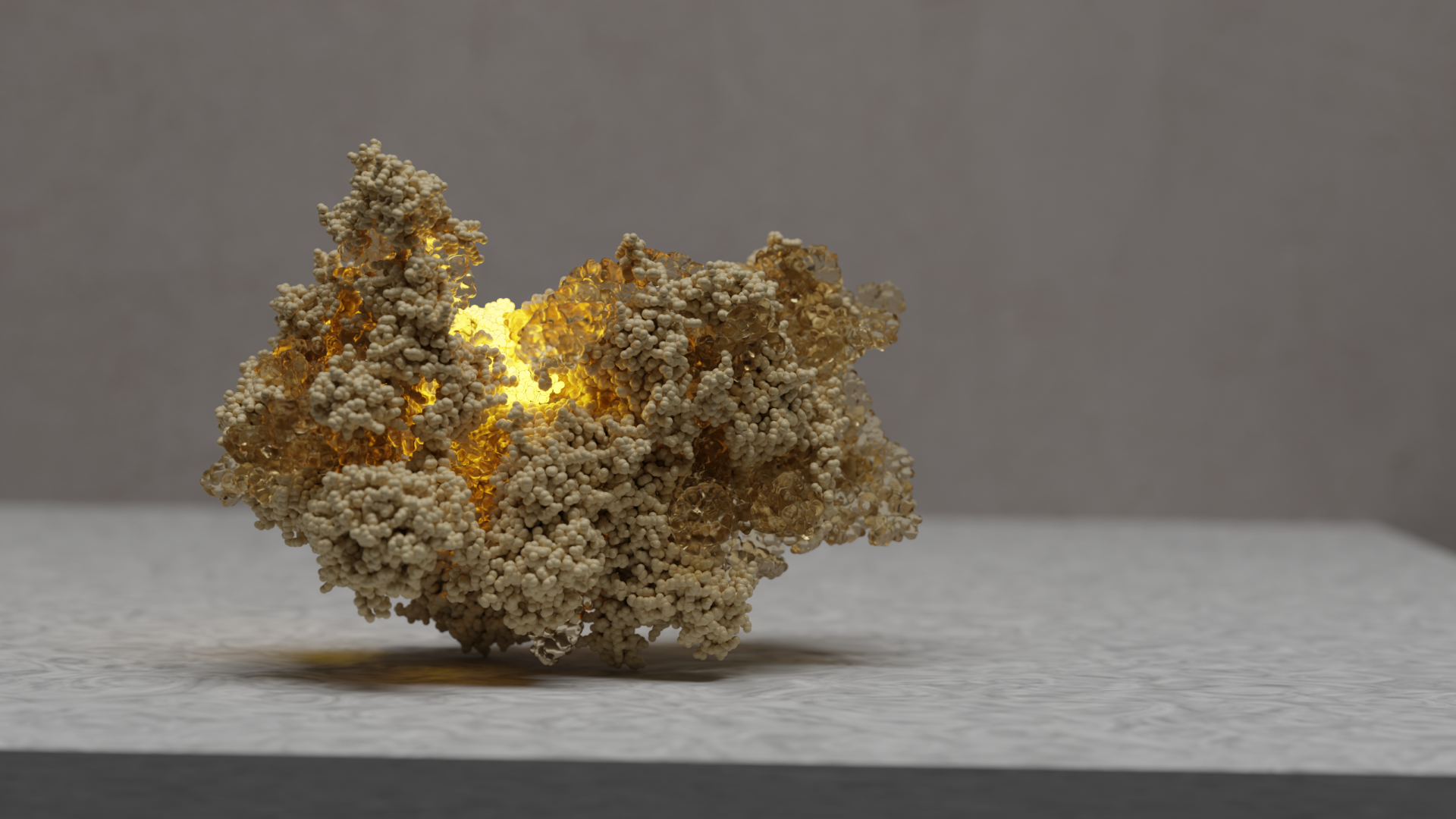

Ein Team unter der Leitung von PD Dr. Evangelos Karousis vom Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie der Universität Bern hat nun neue Erkenntnisse über das sogenannte Nsp1-Protein (nonstructural protein 1) von Coronaviren gewonnen. Diese weisen den Weg zur gezielten Entwicklung antiviraler Therapien mit Breitbandwirkung gegen Coronaviren. Das Forschungsteam ist Teil des Nationalen Forschungsschwerpunktes NCCR RNA & Disease des Schweizerischen Nationalfonds, bei dem die Universität Bern Leading House und die ETH Zürich Co-leading House ist. Unterstützt wird die Studie vom Multidisciplinary Center for Infectious Diseases (MCID) der Universität Bern. Die Forschungsergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Cell Reports veröffentlicht.

Zwei Mechanismen zur Kontrolle der Wirtszelle

Das Nsp1-Protein ist eines der ersten Virusproteine, das bei einer Infektion durch Coronaviren wie SARS-CoV-2 und MERS-CoV in der menschlichen Zelle produziert wird. Frühere Studien im Rahmen des NCCRs RNA & Disease und in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Prof. Nenad Ban von der ETH Zürich und der Gruppe von Prof. Dr. Volker Thiel vom Institut für Virologie und Immunologie an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern, hatten bereits gezeigt, dass eine zentrale Funktion von Nsp1 darin besteht, die Wirtszelle dazu zu bringen, mehr Virusproteine zu produzieren als zelleigene Proteine. «Dies gelingt Nsp1 durch zwei Mechanismen: einerseits durch die Hemmung der Produktion von zelleigenen Proteinen, und andererseits durch die gezielte Zerstörung der zelleigenen mRNA, welche die Baupläne für lebenswichtige Wirtsproteine enthält», fasst Evangelos Karousis, Letztautor der Studie, zusammen. Ob diese beiden Mechanismen voneinander abhängig sind oder getrennt ablaufen können, war bislang jedoch unklar.

Unabhängige Funktionen von Nsp1

Die vorliegende Studie zeigt, dass Nsp1 an Ribosomen binden muss, um die beiden obengenannten Funktionen auszuüben. Allerdings sind die Mechanismen zur Hemmung der Proteinproduktion und zum Abbau der zelleigenen mRNA nicht miteinander verknüpft. «Indem wir die verschiedenen Funktionen von Nsp1 entkoppeln, gewinnen wir neue Einblicke in die grundlegenden Mechanismen, mit denen Coronaviren die Proteinproduktion der Wirtszelle unterdrücken», erklärt Dr. Evangelos Karousis. Die Forschenden verglichen auch, ob sich die Funktionen des Nsp1-Proteins bei SARS- und MERS-Coronaviren unterscheiden. «Überraschenderweise sahen wir, dass Nsp1 von MERS-CoV nur die Proteinproduktion hemmt, aber keine Zerstörung der mRNA auslöst», so Emilie Bäumlin, Erstautorin der Publikation und ehemals Masterstudentin des interdisziplinären Masterprogramms «Molecular Life Sciences» der Universität Bern. Der Mechanismus die wirtseigene mRNA zu zerstören ist somit nicht allen Arten von Coronaviren gemein. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass die Medikamentenentwicklung auf die Bindung von Nsp1 an menschliche Ribosomen fokussiert werden sollte, und nicht auf den Abbau von mRNA.

Die Forschenden testeten weiter in ihrem eigens an der Universität Bern entwickelten experimentellen System, ob bestimmte, bereits bekannte Wirkstoffe wie Amentantrone und Montelukast, Nsp1 hemmen könnten. «Wir konnten bei beiden Wirkstoffen jedoch keine Hemmung der Nsp1-Funktionen nachweisen» sagt Karousis. Es bedarf weiterer Forschung, um Moleküle zu identifizieren, die die Interaktion von Nsp1 mit Ribosomen gezielt blockieren und so die Kontrolle des Virus über die menschlichen Zellen unterbrechen könnten.

Ein Schritt in Richtung antivirale Pan-Coronaviren-Therapien

Die Erkenntnisse tragen dazu bei, gezieltere Strategien für die Entwicklung antiviraler Wirkstoffe zu priorisieren. «Nsp1 ist einzigartig für Coronaviren und hat kein vergleichbares Protein im Menschen. Es spielt für die Vermehrung des Virus eine entscheidende Rolle und ist früh im Infektionsprozess aktiv. Ausserdem ist es hinsichtlich seiner Struktur und Eigenschaften inzwischen gut erforscht. All das macht Nsp1 zu einem vielversprechenden Angriffspunkt für breit wirksame, antivirale Medikamente, welche eine Infektion früh stoppen könnten», so Karousis abschliessend.

Angaben zur Publikation:Bäumlin E, Andenmatten D, Luginbühl J, Lalou A, Schwaller N, Karousis ED (2025). The impact of Coronavirus Nsp1 on host mRNA degradation is independent of its role in translation inhibition. Cell Reports Mar 27;44(4):115488. Epub ahead of print. PMID: 40153437. |

Multidisciplinary Center for Infectious Diseases (MCID) der Universität BernDas MCID ist das jüngste strategische Zentrum der Universität Bern. Es wurde 2021 mit der grosszügigen Unterstützung der Stiftung Vinetum gegründet und ist an der Vetsuisse-Fakultät angesiedelt. Das MCID widmet sich der Erforschung und Minderung von gesundheitlichen, gesellschaftlichen, ethischen und wirtschaftlichen Risiken von Infektionskrankheiten. Die Gründung des MCID war eine unmittelbare Folge der SARS-CoV-2-Pandemie, welche die Bedrohung durch Infektionskrankheiten nicht nur auf die persönliche Gesundheit und die Gesundheitsversorgung aufzeigte, sondern auf alle Bereiche des modernen Lebens, unabhängig von individuellen Umständen. Forschung ist notwendig, um Lehren aus der Vergangenheit und aus der aktuellen Pandemie zu ziehen und um künftige Bereitschaftskonzepte für den Ausbruch von Infektionskrankheiten und Pandemien zu untersuchen, zu entwickeln und zu validieren. Das MCID besteht aus 70 Mitgliedern der Universität Bern, des Inselspitals Bern und assoziierten Instituten. Es wird von Prof. Dr. Volker Thiel und Prof. Dr. Carmen Faso geleitet. |

NCCR RNA & Disease – Die Rolle von RNA in KrankheitsmechanismenDer Nationale Forschungsschwerpunkt (NCCR) «RNA & Disease – Die Rolle von RNA in Krankheitsmechanismen» widmet sich der Untersuchung einer sehr zentralen Klasse von Molekülen. Die RNA (Ribonukleinsäure) ist der Drehpunkt vieler Lebensvorgänge und funktional weit vielfältiger als ursprünglich angenommen. Sie definiert beispielsweise, wann und in welchen Zellen welche Gene aktiv oder inaktiv sind. Läuft bei dieser genetischen Regulation nicht alles rund, entstehen Krankheiten – etwa Herzerkrankungen, Krebs, Hirn- und Stoffwechselkrankheiten. Der NCCR vereint Schweizer Forschungsgruppen, die sich mit verschiedenen Aspekten der RNA-Biologie befassen. Indem der NCCR aufdeckt, welche regulatorischen Mechanismen während einer Erkrankung aus dem Ruder laufen, zeigt er auch neue therapeutische Angriffsziele auf. Die Universität Bern ist Leading House des NCCR, die ETH Zürich ist Co-leading House. Nationale Forschungsschwerpunkte sind ein Forschungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds SNF. |

01.04.2025