Nachhaltige Chemie: Moleküle umweltfreundlicher herstellen

Forschende der Universität Bern und des Forschungsinstituts RIKEN in Japan haben einen bedeutenden Fortschritt in der nachhaltigen Chemie erzielt. Ihnen ist es gelungen, organische Moleküle durch eine chemische Reaktion herzustellen, die auf den nachhaltigen Metallen Natrium und Eisen basiert. Dies stellt eine umweltfreundlichere Alternative zu herkömmlichen Methoden dar und hat das Potenzial, die Herstellung von Medikamenten und anderen Feinchemikalien grundlegend zu verändern.

Die Synthese komplexer organischer Moleküle – ein chemischer Prozess, bei dem aus einfachen organischen Bausteinen grössere und strukturell anspruchsvollere Moleküle entstehen – ist ein zentrales Element der chemischen Industrie und spielt bei der Herstellung von Arzneimitteln, Werkstoffen und Agrochemikalien eine wichtige Rolle. Traditionell werden bei der Synthese dieser Moleküle teure und seltene Metalle wie Palladium als Katalysatoren verwendet, welche die chemischen Reaktionen beschleunigen und erleichtern. Um die Produktion organischer Moleküle nachhaltiger zu gestalten, ist es entscheidend, alternative Methoden zu entwickeln, bei denen andere Metalle verwendet werden, die in der Erdkruste reichlich vorhanden sind und einen geringen ökologischen Fussabdruck haben.

Hier setzt eine soeben in Nature Synthesis publizierte und vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanziell unterstützte Studie eines internationalen Teams mit Forschenden des Departements für Chemie, Biochemie und Pharmazie der Universität Bern und des RIKEN-Instituts in Japan an. Ihnen ist es gelungen, erstmals eine Methode zur Herstellung von organischen Molekülen zu entwickeln, die auf den ausreichend vorhandenen und ungiftigen Metallen Natrium und Eisen basiert.

Einsatzmöglichkeiten hochreaktiver Verbindungen mit Natrium

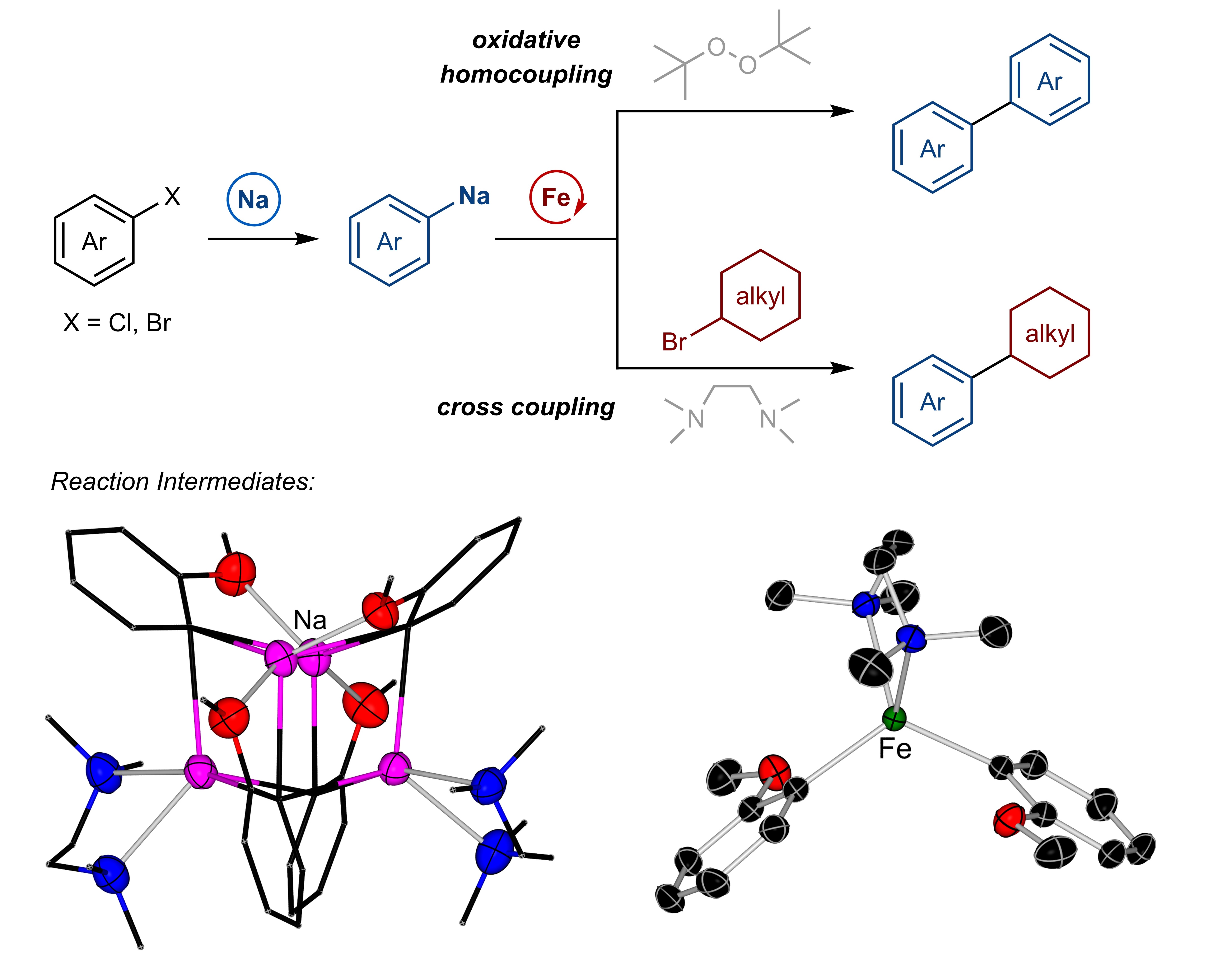

Organonatriumreagenzien sind seit über einem Jahrhundert bekannt und stellen hochreaktive Verbindungen dar, bei denen Natrium mit einem organischen Fragment verbunden ist. Bis vor kurzem galten sie allerdings als zu reaktiv und schwer zu kontrollieren, so dass sie in der Synthese von organischen Molekülen kaum Anwendung fanden. Unabhängige Forschungsergebnisse des RIKEN-Instituts und der Gruppe von Prof. Dr. Eva Hevia vom Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie der Universität Bern und Co-Leiterin der Studie, haben jedoch gezeigt, dass die Organonatriumreagenzien, die auf der Verwendung des in der Erde reichlich vorhandenen Natriums basieren, entgegen der gängigen Meinung, einzigartige Möglichkeiten für die Herstellung organischer Moleküle bieten könnten. «Unser gemeinsames Interesse an der Entwicklung neuer und praktischer Einsatzmöglichkeiten von Organonatriumreagenzien in der Synthese von Molekülen motivierte uns, das Fachwissen der Forschenden aus Japan im Bereich der organischen Chemie und Katalyse mit unseren Kenntnissen in der metallorganischen Chemie zu vereinen. Gemeinsam wollten wir eine Lösung für die chemische Herausforderung finden, diese Reagenzien in Kombination mit der Eisenkatalyse zur Herstellung komplexerer organischer Moleküle einzusetzen», erklärt Hevia.

Natrium und Eisen als neuer Ansatz für die organische Synthese

In der Studie konnte das Forschungsteam eine chemische Reaktion, eine sogenannte Kreuzkupplungsreaktion, entwickeln, bei der Natrium als organometallisches Reagenz und Eisen als Katalysator verwendet werden. «Natrium als organometallisches Reagenz ermöglicht die chemische Reaktion, während Eisen als Katalysator den Prozess beschleunigt und ihn effizienter macht», erklärt Hevia. «Durch Metalle katalysierte Reaktionen sind für die Herstellung von Arzneimitteln, Werkstoffen, Agrochemikalien und anderen Feinchemikalien, die Teil des täglichen Lebens sind, unerlässlich», so Dr. Andreu Tortajada, Mitautor der Studie und ehemaliger Postdoktorand am Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie der Universität Bern. Weiter bestätigen die neuen Forschungsergebnisse, dass nicht nur Organonatriumreagenzien für diese grundlegend wichtige Art der chemischen Umwandlung verwendet werden können, sondern auch, dass Eisen das wertvolle Palladium als Katalysator ersetzen kann. Eisen ist das zweithäufigste Metall in der Erdkruste und zudem ungiftig und billig.

Grenzen von Organonatriumreagenzien weiter erforschen

«Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung einer nachhaltigeren metallorganischen Chemie. Durch den Einsatz von in der Erde reichlich vorhandenen und ungiftigen Metallen wie Natrium und Eisen können wir die Abhängigkeit von Edelmetallen wie Palladium reduzieren und die Umweltbelastungen bei der Herstellung von Feinchemikalien verringern», sagt Tortajada. Die Erkenntnisse könnten auch in anderen Bereichen der Chemie Anwendung finden, wie etwa in der Entwicklung neuer Materialien oder in der Energieerzeugung. «Unsere Erkenntnisse sind in einer Zeit, in der die Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Technologien steigt, besonders relevant. Die Möglichkeit, auf reichlich vorhandene und ungiftige Metalle zurückzugreifen, könnte auch die Versorgungssicherheit verbessern und die chemische Industrie widerstandsfähiger gegenüber globalen Lieferkettenstörungen machen», so Hevia.

Die Forschung zu Organonatriumreagenzien geht weiter. Eva Hevia und ihre Forschungsgruppe wollen die Grenzen dieser Reagenzien weiter erforschen, um neue und nachhaltigere Methoden zur gezielten Veränderung organischer Moleküle zu entwickeln, die mit herkömmlichen Reagenzien derzeit noch nicht möglich sind.

Angaben zur Publikation:I. Takahashi, A. Tortajada, D. E. Anderson, L. Ilies, E. Hevia & S. Asako (2025). Iron-catalysed direct coupling of organosodium compounds. Nature Synthesis. DOI: 10.1038/s44160-025-00771-1 |

Departement für Chemie, Biochemie und PharmazieDie Forschung am Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie (DCBP) ist thematisch in zwei Bereiche gegliedert: (I) Chemie und Biochemie, (II) Pharmazie. An Departement lehren und forschen über 20 Hochschuldozentinnen und -dozenten und es wird eine moderne Ausbildung mit Bachelor- und Masterprogrammen in drei verschiedenen Studienrichtungen angeboten: «Chemie und molekulare Wissenschaften», «Biochemie und Molekularbiologie» und «Pharmazeutische Wissenschaften», mit einem darauf aufbauenden Doktoratsstudium in den Bereichen Chemie und Biochemie. |

25.03.2025