Arbeitsteilung: das Erfolgsrezept sozialer Lebewesen

Ein neuer Sonderband, initiiert und herausgegeben von Forschenden der Universität Bern, untersucht die biologischen Wurzeln der Arbeitsteilung – vom Mikroorganismus bis zum Menschen. Darin wird deutlich, dass Aufgabenspezialisierung und Arbeitsteilung grundlegende Merkmale ökologisch erfolgreicher Organismen sind und einen Meilenstein auf dem Weg zu einer vielschichtigen Sozialstruktur darstellen.

Arbeitsteilung ist das Erfolgsrezept der menschlichen Gesellschaft. Individuelle Spezialisierung und Arbeitsteilung zeichnen aber auch andere soziale Organismen aus, die aussergewöhnlich produktiv, leistungsfähig und in ihrer Umwelt erfolgreich sind – von Mikroben über soziale Insekten bis hin zu kooperativen Wirbeltieren. Es gibt gemeinsame Grundprinzipien, die der Entwicklung von Arbeitsteilung und ihren Konsequenzen bei verschiedenen Organismen unterliegen und damit die Evolution komplexer Sozialstrukturen erklären können.

Die Gemeinsamkeiten, aber auch wichtigen Unterschiede zwischen verschiedenen Organismen und Sozialsystemen wurden nun von Forschenden aus 16 Ländern erarbeitet und in einem Sonderband der Philosophical Transactions of the Royal Society B, der ersten und ältesten Wissenschaftszeitschrift der Welt, veröffentlicht. Dabei zeigte sich, dass die Arbeitsteilung ein Schlüsselfaktor der sozialen Evolution ist. Die Spezialisierung von Gruppenmitgliedern auf bestimmte Tätigkeiten und der Austausch von Leistungen untereinander ermöglichen eine enorme Effizienzsteigerung bei der Erledigung unterschiedlichster Aufgaben.

Ökologisch erfolgreiche Lebewesen

Beim Menschen zeigten sich Vorteile der Aufgabenteilung bereits in früheren Zeiten bei der Nahrungsbeschaffung durch Sammeln, Anbauen und Jagen. Besonders sichtbar sind die Effekte bei der Produktion von Gütern in der modernen Industriegesellschaft. Bei sozialen Insekten entwickeln sich sogenannte Königinnen zu Eierproduzentinnen, deren Nachkommen dann von darauf spezialisierten Arbeiterinnen und Soldatinnen versorgt, gepflegt und beschützt werden. Insbesondere arbeitsteilige Ameisen und Termiten sind eindrückliche Beispiele. «Der ökologische Erfolg der Ameisen, deren gesamte Biomasse nahe an die des Menschen heranreicht, zeigt deutlich auf, welche Vorteile und Effizienzsteigerung durch Arbeitsteilung entstehen können», sagt Prof. Dr. Barbara Taborsky vom Institut für Ökologie und Evolution der Universität Bern, die den Sonderband mitinitiiert und herausgegeben hat.

Spontane bis lebenslange Arbeitsteilung

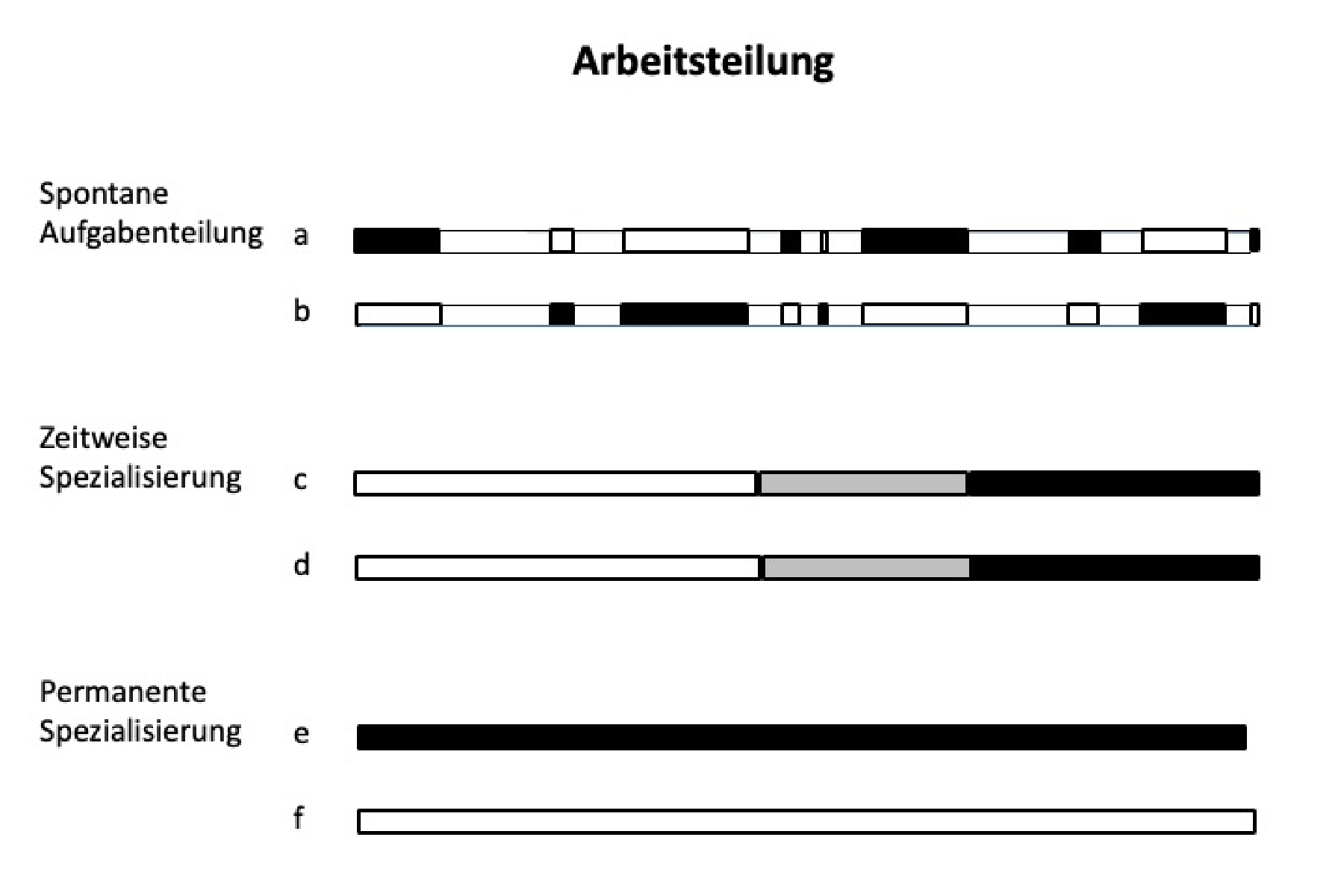

«Wir können zwischen drei verschiedenen Formen der Arbeitsteilung unterscheiden: spontane Aufgabenteilung, zeitweise Spezialisierung und lebenslange Differenzierung», erklärt Prof. em. Dr. Michael Taborsky vom Institut für Ökologie und Evolution der Universität Bern und Mitherausgeber des Bandes. Eine spontane Aufgabenteilung bedingt keine länger anhaltende Spezialisierung, und mögliche Vorteile durch Erfahrungs- und Übungseffekte machen sich kaum bemerkbar. Anders ist dies, wenn sich Gruppenmitglieder zeitweise auf bestimmte Tätigkeiten spezialisieren. Beispielsweise bei Honigbienen wechseln die Arbeiterinnen im Verlauf ihres kurzen Lebens von Aufgaben im Bienenstock, wie der Reinigung der Zellen und dem Füttern von Larven, zum Aussendienst, der die Futterbeschaffung und Verteidigung des Bienenstocks umfasst. Für eine gewisse Zeitspanne spezialisieren sich die Arbeiterinnen der Bienen also auf bestimmte Aufgaben, bleiben aber nicht lebenslang an diese gebunden. Andere Aufgaben wiederum, wie die Fortpflanzung einerseits und unterstützende Tätigkeiten andererseits, sind lebenslang festgelegt. Bienenköniginnen sind beispielsweise sehr erfolgreich in der Produktion von Eiern, können aber weder ihre Brut aufziehen noch verteidigen. Arbeiterinnen sind dagegen unfruchtbar, können also keine eigenen Nachkommen produzieren, dafür sind sie sehr effizient in der Nahrungsbeschaffung und Aufzucht der Brut. Diese auf Lebenszeit festgelegte Aufgabenverteilung bildet das «Kastensystem» der sozialen Insekten, in dem jede Gruppe bestimmte Aufgaben übernimmt, die für das Überleben der gesamten Kolonie wichtig sind.

Arbeitsteilung macht abhängig

Wie die Forschenden im Sonderband zeigen, birgt die Arbeitsteilung aber auch Herausforderungen. «Soziale Buntbarsche, zum Beispiel, die sich verschiedene Arbeiten in der Gruppe aufteilen, könnten nicht flexibel auf kurzfristige Erfordernisse wie eine akute Bedrohung durch Eiräuber reagieren, wenn alle auf bestimmte Tätigkeiten festgelegt wären. Sie profitieren also von der Fähigkeit, sich jeweils an momentane Bedingungen anpassen zu können», erklärt Barbara Taborsky. Generell führt die Entwicklung einer permanenten Arbeitsteilung zu gegenseitigen Abhängigkeiten, die schwer umkehrbar sind.

Trotz aller Produktivitätssteigerung einer arbeitsteiligen Gesellschaft kann eine zu starke Spezialisierung die Gefahr bergen, nicht mehr flexibel auf akute Anforderungen reagieren zu können. «Diese Lehre kann man aus der Analyse der biologischen Wurzeln menschlicher Arbeitsteilung ziehen – kurz gesagt, kein Nutzen ohne entsprechende Kosten. Den idealen Kompromiss zu finden zwischen Spezialisierung und Flexibilität ist eine zentrale Herausforderung für jegliche Gesellschaftsform», sagt Michael Taborsky abschliessend.

Angaben zur Publikation:M. Taborsky, J.H. Fewell, R. Gilles & B. Taborsky (2025). Division of labour as key driver of social evolution. Phil. Trans. R. Soc. B 380: 20230261. |

Die Abteilung Verhaltensökologie des Instituts für Ökologie und EvolutionDie Abteilung Verhaltensökologie des Instituts für Ökologie und Evolution an der Universität Bern untersucht die evolutiven Mechanismen, die tierischem Verhalten zugrunde liegen, in Abhängigkeit von ökologischen und sozialen Bedingungen. Damit schafft sie im Verbund mit den anderen Abteilungen des Instituts eine wissenschaftliche Basis für das Verständnis und die Erhaltung der lebenden Umwelt. Sie untersucht die Mechanismen, durch die Organismen auf ihre Umwelt reagieren und mit ihr interagieren, einschliesslich phänotypischer Reaktionen auf individueller Ebene, Veränderungen in Häufigkeiten von Genen und Allelen auf Populationsebene, wie auch die Evolution von zentralen Elementen tierischen Verhaltens und von Sozialsystemen aller Art. |

20.03.2025