Der Drang nach Entscheidungsfreiheit ist im Gehirn messbar

Wer die Wahl hat, hat nicht immer die Qual: Menschen legen unterschiedlich viel Wert auf Wahlfreiheit. Während einige froh sind, wenn ihnen die Entscheidung abgenommen wird, fühlen sich andere in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt. Berner Forschende können nun anhand von Aktivierungen im Gehirn diese individuellen Unterschiede erklären.

Macht einem jemand Vorschriften, wie man sich entscheiden soll, reagieren viele Menschen darauf mit Trotz: Wenn zum Beispiel der Arbeitgeber Überstunden vorschreibt, schlägt sich das mitunter in der Arbeitsmotivation nieder. Denn viele fühlen sich dadurch in ihrer Entscheidungsfreiheit, sich engagiert für die Arbeit einzusetzen, eingeschränkt; wiederum andere aber stossen sich weniger an dieser Vorschrift. Dass sich Menschen darin unterscheiden, wie sie mit solchen Einschränkungen umgehen, ist bekannt. Unklar war jedoch bislang, wie der Drang nach Entscheidungsfreiheit entsteht.

Jetzt ist es einem Forschungsteam um Daria Knoch von der Abteilung Sozialpsychologie und Soziale Neurowissenschaft am Institut für Psychologie der Universität Bern in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen der Universität Konstanz gelungen, die Gehirnprozesse aufzudecken, die diesen Drang nach Entscheidungsfreiheit erklären können. Die Ergebnisse wurden nun in der Fachzeitschrift «The Journal of Neuroscience» publiziert.

Das Gehirn gibt Aufschluss über Trotzverhalten

In der Studie trafen 51 Testpersonen Entscheidungen, bei denen sie echtes Geld zwischen sich und einer anderen Person aufteilen konnten. Diese andere Person liess dabei einer Testperson entweder die freie Wahl zwischen verschiedenen Geldaufteilungen oder aber machte ihr die Vorschrift, die unfairste Aufteilung nicht wählen zu dürfen. Während dieser Entscheidungen zeichnete ein Hirnscanner (MR-Tomograph) die Gehirnaktivität der Testperson auf. «Diese Methode erlaubt uns, Prozesse messbar zu machen, die unsere Entscheidungen prägen, aber den Menschen selbst gar nicht bewusst sind», erklärt Erstautorin Sarah Rudorf. Die Testpersonen wurden zudem befragt, welche Gedanken und Gefühle sie während der Entscheidungen hatten.

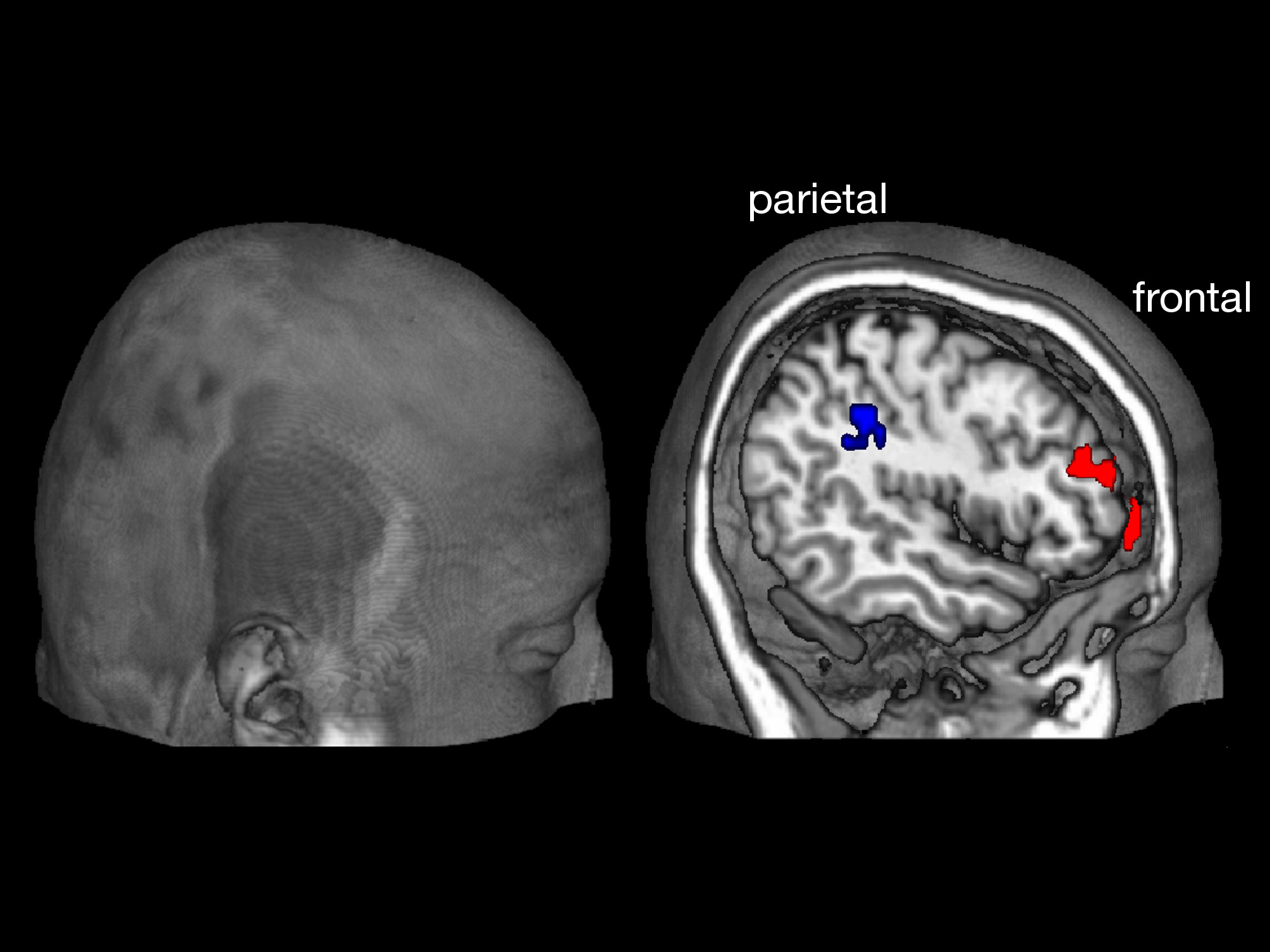

Die Resultate zeigen: Wurde die Entscheidungsfreiheit der Testpersonen eingeschränkt, so dass sie die unfairste Aufteilung nicht wählen durften, reagierten viele von ihnen trotzig und wählten eine weniger grosszügige Aufteilung, als wenn sie frei entscheiden konnten. Andere hingegen liessen sich durch die Vorschrift nicht beirren und waren trotzdem grosszügig. Im Gehirn-Scan stellten die Forschenden fest, dass die Kommunikation zwischen bestimmten Gehirnbereichen vorhersagen kann, wie stark sich eine Person gegen eine Einschränkung wehrt. «Die Unterschiede im Trotzverhalten wurden insbesondere im Scheitellappen (Parietalcortex) und Stirnlappen (Frontalcortex) sichtbar, die zentral an Prozessen wie Aufmerksamkeit und komplexen Entscheidungen beteiligt sind», erklärt Studienleiterin Daria Knoch. Je stärker diese Gehirnbereiche kommunizierten während die Testpersonen eingeschränkt wurden, desto grösser war das Trotzverhalten. Die Kommunikationsstärke der involvierten Gehirnbereiche spiegelte auch wider, wie sehr eine Testperson die Vorschrift als Zeichen des Misstrauens empfand und wie sehr diese Empfindung ihre Entscheidung beeinflusste.

Die Studie gibt erstmals Aufschluss darüber, wie individuelle Unterschiede in den Reaktionen auf Einschränkungen der Entscheidungsfreiheit neurobiologisch zustande kommen. «Daraus ergeben sich auch Implikationen beispielsweise für den Gesundheitsbereich», sagt Sarah Rudorf. Ärztinnen und Therapeuten etwa gäben ihren Patientinnen und Patienten Anweisungen, oftmals auch restriktive. «Indem wir die Reaktionen auf Einschränkungen besser verstehen, können wir gezieltere Massnahmen ableiten, wie man die Kooperation erhöhen kann», folgert Daria Knoch.

Angaben zur Publikation:Sarah Rudorf, Katrin Schmelz, Thomas Baumgartner, Roland Wiest, Urs Fischbacher & Daria Knoch. Neural mechanisms underlying individual differences in control-averse behavior. The Journal of Neuroscience. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0047-18.2018, in press |

14.05.2018