Le virus de la variole du singe peut-il infecter le cerveau humain ?

Une nouvelle étude menée par des chercheurs et chercheuses de l'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) et de l'Université de Berne, en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et le Laboratoire fédéral de Spiez, montre que le virus de la variole du singe (MPXV) peut se propager efficacement dans des organoïdes cérébraux, provoquant la mort des cellules neuronales. L'étude fournit des informations importantes sur un aspect jusqu'ici inexploré des infections par le MPXV.

Le virus de la variole du singe (MPXV) peut se propager de l'animal à l'homme et entre humains, provoquant la maladie mpox. Ces dernières années, le MPXV a évolué en deux groupes génétiques distincts, appelés « clades ». Alors que la clade I circule principalement en Afrique centrale, la clade II du MPXV a été signalé pour la première fois dans plus de 100 pays à travers le monde, dont la Suisse, en été 2022. En outre, depuis septembre 2023, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé une augmentation d'une nouvelle sous-variante du MPXV (clade Ib) en République démocratique du Congo (RDC), qui s'est récemment propagée à plusieurs pays voisins. En conséquence, en août 2024, l'OMS a déclaré cette épidémie « une urgence de santé publique de portée internationale ». Bien que les symptômes de la mpox soient généralement bénins, incluant souvent des symptômes grippaux et des éruptions cutanées, des complications peuvent survenir. Entre 1985 et 2021, environ 3 % des personnes infectées par le MPXV ont développé des symptômes neurologiques tels que des crises d'épilepsie ou une encéphalite, certains cas étant mortels. Cependant, la mesure dans laquelle le MPXV affecte le système nerveux central humain reste mal comprise.

Une équipe de chercheurs et chercheuses de l'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) et de l'Université de Berne, en collaboration avec le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et le Laboratoire fédéral de Spiez, a démontré pour la première fois que le MPXV peut se propager efficacement de cellule à cellule dans des organoïdes cérébraux, entraînant la mort des cellules neuronales. L'étude, soutenue par le Centre multidisciplinaire des maladies infectieuses (MCID) de l'Université de Berne, a été récemment publiée dans la revue Nature Communications.

Organoïdes cérébraux : un modèle prometteur pour l'étude des troubles neurologiques

Avant cette étude, des manifestations neurologiques avaient déjà été signalées chez des patients et patientes infectés par le MPXV. Dans les études animales, le virus a également été détecté dans le cerveau des animaux infectés. Cependant, les mécanismes sous-jacents à ces symptômes neurologiques sont restés inexplorés. Prof. Dr. Marco Alves, du IVI et de l'Université de Berne et dernier auteur de l'étude, explique : « Cela est probablement dû au fait que le virus a longtemps été limité géographiquement et qu'il y avait peu d'échantillons et de modèles disponibles pour étudier son impact sur le système nerveux ».

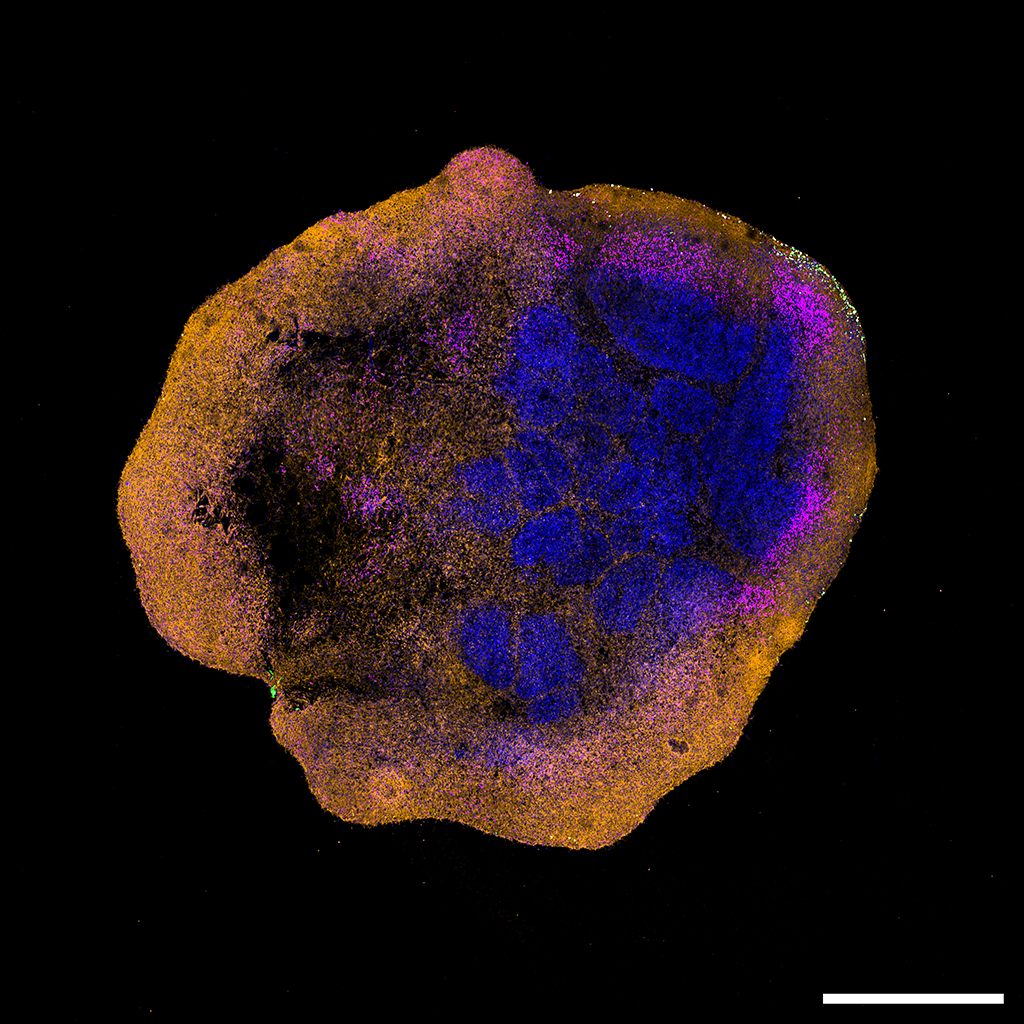

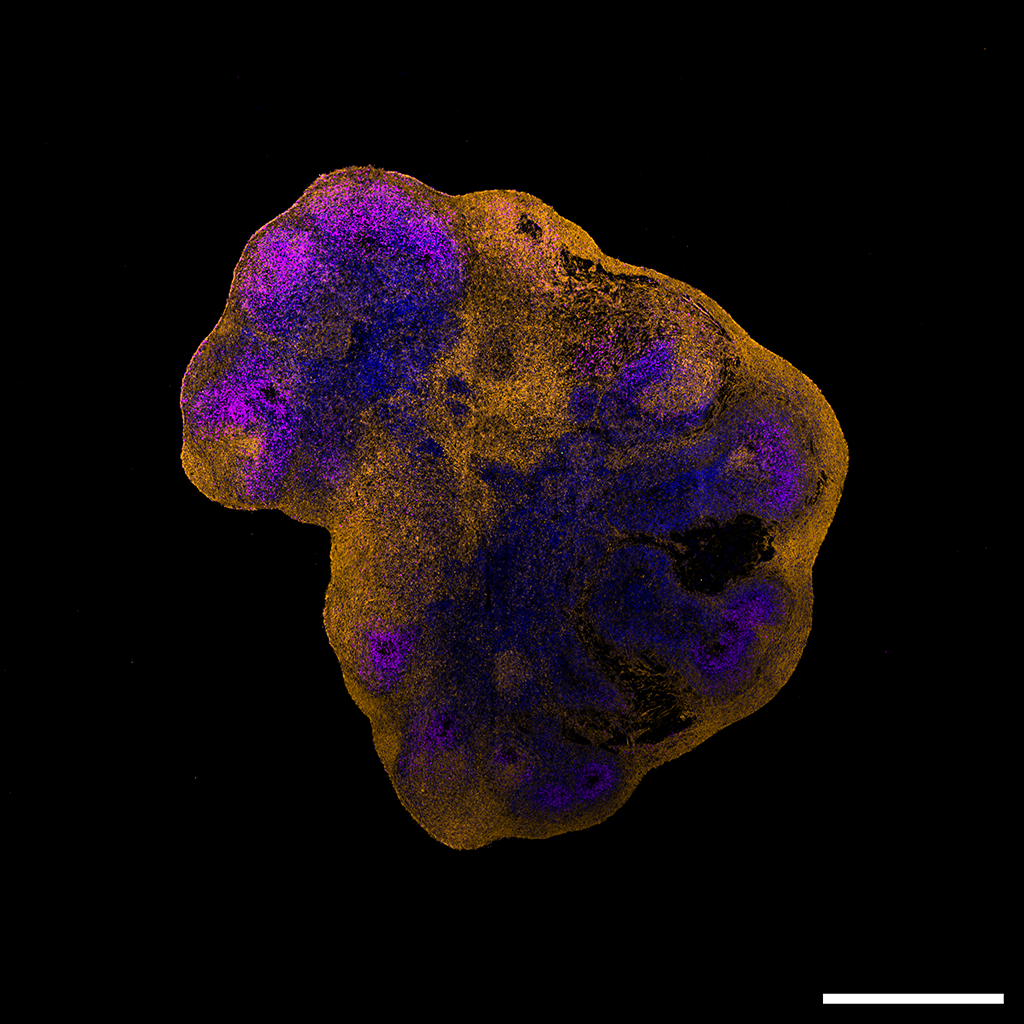

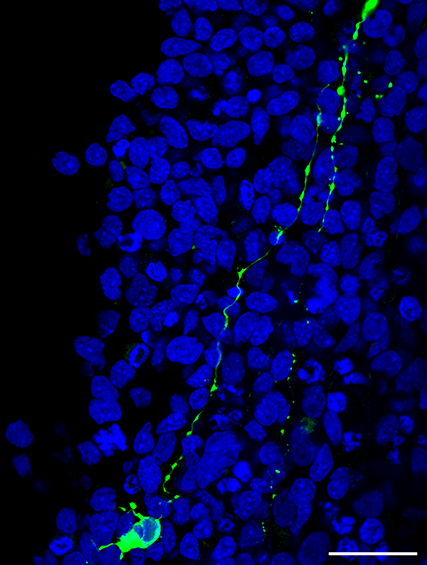

L'équipe de recherche a utilisé des organoïdes cérébraux humains innovants pour étudier la manière dont le MPXV se propage dans le cerveau. « Les organoïdes cérébraux sont des modèles tissulaires en 3D générés à partir de cellules souches pluripotentes humaines. Au fur et à mesure de leur maturation en tissu neuronal, ils forment des structures qui présentent des caractéristiques cérébrales spécifiques. Bien que complexes à produire, les organoïdes cérébraux offrent un potentiel énorme pour l'étude des maladies neurologiques », explique Isabel Schultz-Pernice, doctorante au IVI et à l'Université de Berne, première auteur de l'étude. Les organoïdes ont ensuite été exposés à un échantillon de virus isolé d'un patient infecté lors de l'épidémie de 2022. « Grâce à des techniques d'imagerie avancées, nous avons pu observer comment le MPXV se propage en temps réel dans ces cellules neuronales », ajoute-t-elle. « Ces expériences auraient été extrêmement difficiles, voire impossibles, à réaliser in vivo en raison de contraintes éthiques et pratiques. Cela souligne le fort potentiel des organoïdes cérébraux en tant qu'alternative aux modèles animaux », déclare Marco Alves.

MPXV provoque la mort des cellules neuronales dans les organoïdes

À l'aide de leur modèle, les chercheurs et chercheuses ont démontré que le virus se propage de cellule à cellule le long des neurites, de fines fibres qui relient les neurones. Au cours de ce processus, le MPXV manipule la machinerie de transport des cellules, ce qui entraîne la formation de « neuritic beads ». Ces gonflements en forme de billes sont également une caractéristique des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. La formation de billes neuritiques précède finalement la mort des cellules neuronales. « Il est intéressant de noter que l'infection par MPXV provoque une mort neuronale significative dans notre modèle organoïde sans dommage évident pour le tissu environnant », déclare Alves. « Ces résultats sont surprenants et pertinents, non seulement pour comprendre le potentiel pathologique du MPXV, mais aussi pour éclairer les mécanismes d'infection des virus neuro-invasifs de manière plus générale », ajoute-t-il. L’équipe de recherche a également montré que l'infection pouvait être réduite de manière significative à l'aide du médicament antiviral Tecovirimat, ce qui laisse entrevoir des stratégies thérapeutiques potentielles pour traiter les cas graves de mpox.

Une recherche innovante dans des conditions de haute sécurité

Compte tenu de l'augmentation récente du nombre de cas de mpox dans le monde, ces nouvelles découvertes sont très importantes, non seulement pour les domaines de la virologie et de la neurobiologie, mais aussi du point de vue de la santé publique. Les résultats mettent en évidence un aspect jusqu'alors inexploré de l'infection par le MPXV, à savoir son potentiel neuropathologique. Ils soulignent la nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine, tout en contribuant au développement de stratégies thérapeutiques ciblées.

L'étude a été soutenue par le MCID, qui encourage la recherche sur l'atténuation des risques sanitaires, sociaux, éthiques et économiques des maladies infectieuses, et par l'IVI, qui fournit un environnement sûr pour travailler avec des agents pathogènes hautement contagieux. « La collaboration de chercheurs et chercheuses ayant une grande expérience de la manipulation d'agents pathogènes à haut risque, combinée à une infrastructure de pointe, a été cruciale pour la réussite de cette étude », conclut Alves.

Details de la publication :Isabel Schultz-Pernice, Amal Fahmi, Francisco Brito et al. (2025). Monkeypox virus spreads from cell-to-cell and leads to neuronal death in human neural organoids. Nature Communications, published online on 30 June 2025. URL: https://www.nature.com/articles/s41467-025-61134-0 |

Institut de Virologie et d'Immunologie IVIL'IVI développe des solutions innovantes pour lutter contre les maladies animales virales et les zoonoses et fournit des diagnostics dans les situations de crise. Les épidémies de maladies animales (épizooties), les maladies émergentes chez les animaux et les maladies infectieuses transmissibles de l'animal à l'homme (zoonoses) constituent un défi majeur pour la société. En travaillant sur une base interdisciplinaire sous la bannière de « One Health », l'IVI est en mesure d'apporter une contribution continue et durable à la santé humaine et animale. L'Institut de virologie et d'immunologie (IVI) est rattaché à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et vétérinaire (OSAV) et travaille en collaboration avec la Faculté Vetsuisse de l'Université de Berne. |

Centre multidisciplinaire pour les maladies infectieuses (MCID) de l'Université de BerneCréé en 2021 à l'Université de Berne avec le soutien généreux de la Fondation Vinetum, le Centre multidisciplinaire pour les maladies infectieuses (MCID) est un centre stratégique basé à la Faculté Vetsuisse. Le MCID a pour mission de relever les défis complexes que posent les maladies infectieuses en matière de santé, de société, d'éthique et d'économie. Le centre mène des recherches interdisciplinaires de pointe pour tirer les leçons des épidémies passées et présentes et pour étudier, développer et valider les futurs concepts de préparation aux maladies infectieuses et aux pandémies. En réunissant plus de 80 experts de l'Université de Berne, de l'Hôpital de l'Île de Berne et d'instituts associés, il favorise la collaboration interdisciplinaire au plus haut niveau. Le MCID est codirigé par les Prof. Dr. Volker Thiel et Prof. Dr. Carmen Faso. |

30.06.2025