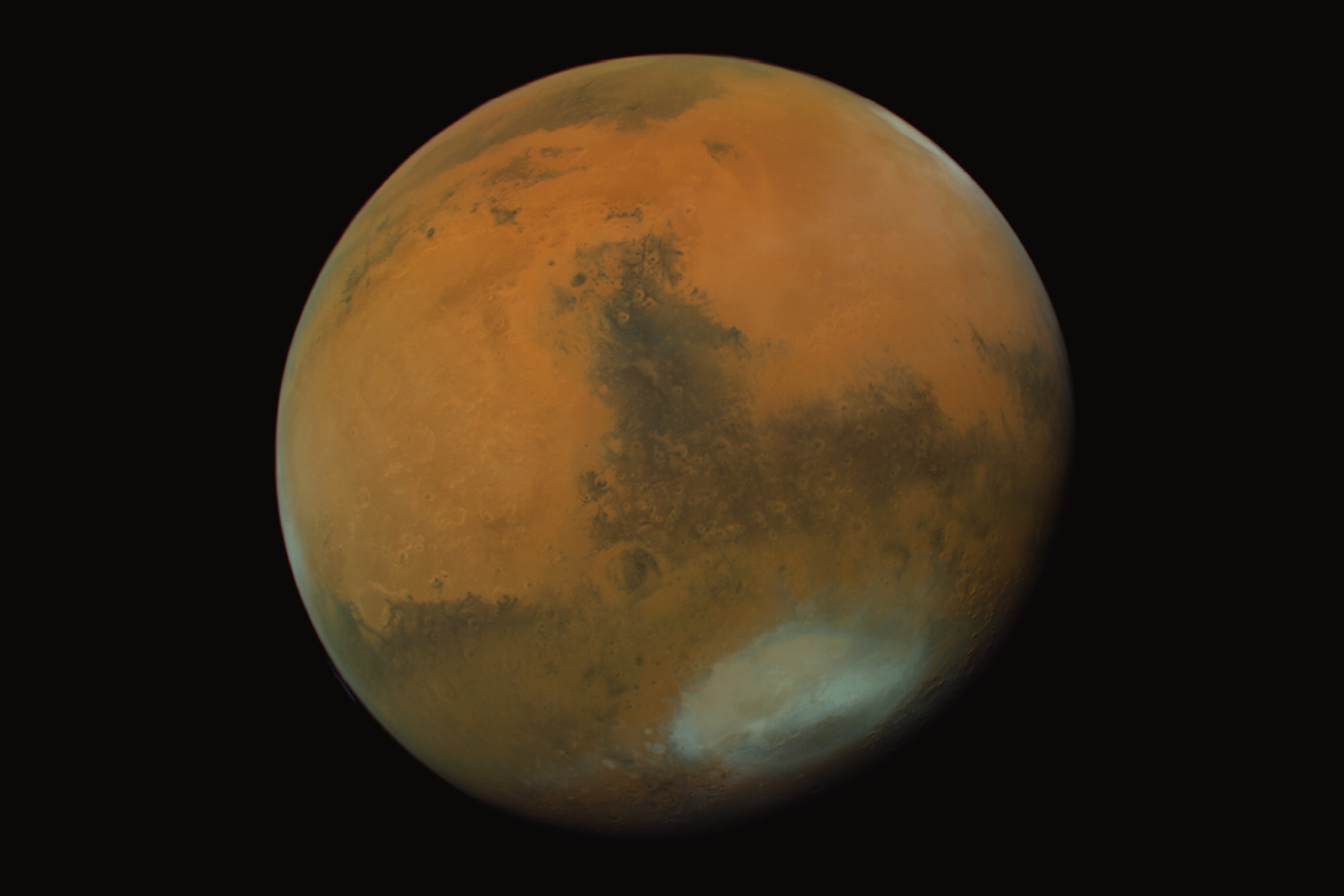

Comment Mars est devenue rouge

Une équipe internationale, menée par l’Université de Berne et l’Université Brown dans l’État américain du Rhode Island, a peut-être révélé le secret de la couleur rougeâtre de Mars. L’équipe a identifié la ferrihydrite, un minéral ferrique riche en eau, comme le principal colorant de la fine poussière rouge si caractéristique. Cette découverte pourrait non seulement expliquer la couleur de la planète, mais aussi révéler un passé plus humide et potentiellement habitable de Mars.

Depuis des siècles, Mars fascine non seulement les scientifiques, mais aussi le grand public. L’une des principales raisons en est sa couleur caractéristique, qui lui a valu le surnom de « Planète rouge ». Mais qu’est-ce qui donne à Mars sa couleur emblématique ? Les scientifiques se posent cette question depuis aussi longtemps qu’ils observent la planète. Une étude qui vient d’être publiée fournit désormais une réponse concrète, liée au passé riche en eau de Mars.

La nouvelle étude, qui vient d’être publiée dans la revue Nature Communications, remet en question l’hypothèse précédente selon laquelle l’hématite, un minéral anhydre semblable en apparence à de la rouille, est responsable de la couleur de Mars. Au lieu de cela, l’équipe dirigée par Adomas Valantinas, premier auteur de l’étude, a identifié la ferrihydrite, un minéral ferrique riche en eau, comme le colorant principal de la poussière. Valantinas était doctorant au Département de recherche en sciences spatiales et planétologie de l’Institut de physique de l’Université de Berne jusqu’en décembre 2022 et y a travaillé comme chercheur postdoctoral jusqu’en avril 2023. Actuellement, grâce à la bourse d’études Postdoc.Mobility du Fonds national suisse (FNS), il est chercheur invité à l’Université Brown (USA) et effectue ses recherches dans le laboratoire du planétologue Jack Mustard, également co-auteur de l’étude. Adomas Valantinas a commencé à travailler sur l’étude actuelle en tant que doctorant à l’Université de Berne. Nicolas Thomas et Antoine Pommerol de l’Université de Berne, tous deux du Département de recherche en sciences spatiales et planétologie à l’Institut de physique, participent également à l’étude.

Méthodes innovantes et synergies internationales

Adomas Valantinas, premier auteur de l’étude, déclare : « La question fondamentale de savoir pourquoi Mars est rouge fait l’objet de réflexions depuis des centaines, voire des milliers d’années. » Pour l’étude actuelle, les chercheurs ont combiné des observations provenant de sondes spatiales et de rovers martiens avec des méthodes de laboratoire inédites. « Nous ne sommes pas les premiers à envisager la ferrihydrite comme raison de la couleur rouge de Mars, mais cela n’a jamais été prouvé comme nous venons de le faire, c’est-à-dire en utilisant des données d’observation et des méthodes de laboratoire inédites pour produire un analogue de poussière martienne en laboratoire. »

L’équipe a travaillé avec des données provenant de plusieurs sondes Martiennes, dont la sonde Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA et les sondes Mars Express et ExoMars de l’Agence spatiale européenne ESA. La sonde ExoMars est équipée du système d’imagerie Color and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS), une caméra développée et construite par une équipe internationale dirigée par Nicolas Thomas. « Les premiers résultats ont été obtenus grâce à CaSSIS, qui a mis en évidence la présence de ferrihydrite. D’autres études avec des données à haute résolution ont confirmé la première découverte de CaSSIS », explique Adomas Valantinas. Nicolas Thomas ajoute : « CaSSIS observe Mars depuis avril 2018 et fournit des images en couleur et à haute résolution de la surface de Mars. Le fait que les images CaSSIS soient régulièrement utilisées pour des études témoigne des capacités scientifiques impressionnantes de la caméra bernoise. »

Les données recueillies en orbite martienne ont été combinées avec des mesures effectuées par les rovers martiens de la NASA tels que Pathfinder, Curiosity et Opportunity, ainsi qu’avec des analyses en laboratoire de matériaux synthétiques semblables à ceux de Mars. Antoine Pommerol explique : « Les données satellites sont inestimables pour obtenir de nouvelles informations sur la surface et l’histoire géologique de Mars, mais l’interprétation nécessite souvent une confirmation par des données provenant d’échantillons du sol. Celles-ci peuvent provenir des rovers et atterrisseurs, de météorites martiennes ou de l’étude de matériaux analogues sur Terre. Dans ce cas, une combinaison d’études en laboratoire menées par différentes équipes, qui inclue des mesures de réflectances très précises effectuées à Berne, vient étayer la théorie selon laquelle la ferrihydrite est responsable de la couleur de Mars. »

D’autres expériences et mesures ont été réalisées à l’Université de Grenoble, à l’Université Brown et à l’Université de Winnipeg. Selon Adomas Valantinas, « nos analyses montrent globalement que la ferrihydrite est très répandue dans la poussière martienne et probablement aussi dans les couches rocheuses. »

En attendant des échantillons de Mars

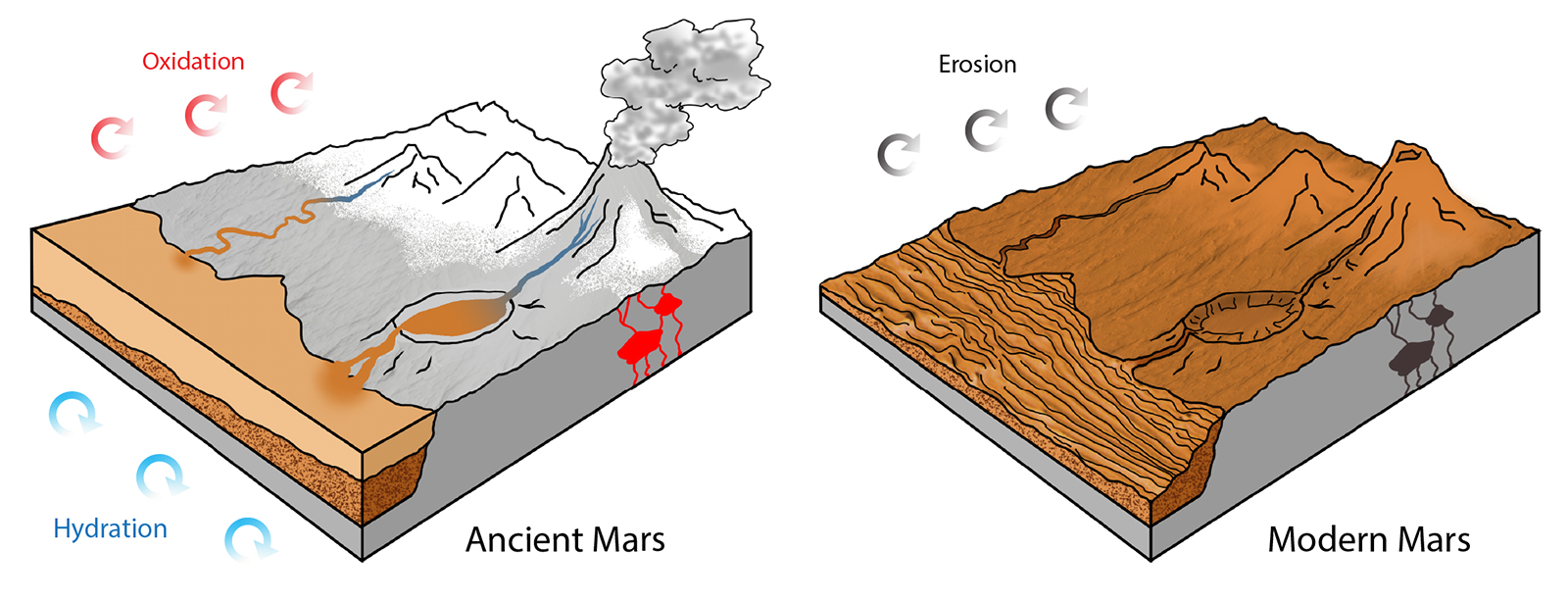

La confirmation de la ferrihydrite comme principal colorant de la poussière martienne a des conséquences importantes pour la compréhension de l’histoire de Mars et la question de savoir si la vie y est apparue un jour. Contrairement à l’hématite qui se forme dans des conditions chaudes ou sèches, la ferrihydrite se forme en présence d’eau fraîche. « Cela suggère que Mars a déjà eu un environnement où l’eau liquide était présente, ce qui est une condition essentielle pour la vie », explique Adomas Valantinas. Il poursuit : « Notre étude montre que pour que la ferrihydrite se forme sur Mars, il a fallu à la fois de l’oxygène – qu’il provienne de l’atmosphère ou d’autres sources – et de l’eau, qui peut réagir avec le fer. Ces conditions étaient très différentes de l’environnement sec et froid de Mars aujourd’hui. »

« Cette étude a de nombreuses implications», déclare le co-auteur Jack Mustard. « Aussi passionnantes que soient ces nouvelles avancées, nous sommes conscients que nos résultats ne pourront être vérifiés que sur des échantillons ramenés de Mars, actuellement collectés par le rover Perseverance de la NASA. Lorsque nous les récupérerons, nous pourrons définitivement vérifier si notre théorie concernant la ferrihydrite est correcte », conclut Jack Mustard.

Informations sur la publication :Detection of ferrihydrite in Martian red dust records ancient cold and wet conditions on Mars. By: A. Valantinas, J.F. Mustard, V. Chevrier, N. Mangold, J. L. Bishop, A. Pommerol, P. Beck, O. Poch, D.M. Applin, E.A. Cloutis, T. Hiroi, K. Robertson, S. Pérez-López, R. Ottersberg, G. Villanueva, A. Stcherbinine, M.R. Patel and N. Thomas. In: Nature Communications, 25.02.2025. |

Recherche bernoise en astrophysique : parmi l’élite mondiale depuis le premier alunissageLe 21 juillet 1969, Buzz Aldrin, qui devint le deuxième homme à descendre du module lunaire, a été le premier à déployer la voile solaire bernoise et à la planter dans le sol lunaire, devant le drapeau américain. Le Solar Wind Composition Experiment (SWC), planifié, fabriqué et évalué par le Prof. Dr. Johannes Geiss et son équipe à l’Institut de physique de l’Université de Berne, a été le premier moment fort de l’histoire de la recherche en astrophysique bernoise. La recherche en astrophysique bernoise fait depuis lors partie de ce qui se fait de mieux au niveau mondial : l’Université de Berne participe régulièrement aux missions spatiales de grandes organisations spatiales comme l’ESA, la NASA ou la JAXA. Avec CHEOPS, l’Université de Berne se partage la responsabilité avec l’ESA pour toute la mission. En outre, les scientifiques bernois font partie de l’élite mondiale en ce qui concerne les modélisations et les simulations sur la naissance et au développement des planètes. Le travail fructueux du Département de recherche en astrophysique et planétologie (RAP) de l’Institut de physique de l’Université de Berne a été consolidé par la fondation d’un centre de compétences universitaire, le Center for Space and Habitability (CSH). Le Fonds national suisse a en outre accordé à l’Université de Berne le financement du Pôle de recherche national (PRN) PlanetS, qu’elle dirige avec l’Université de Genève. |

25.02.2025